2024年09月27日

21カルディアFC LT1000Sを買って巻きノイズの調整をしてみた話

~これまでのあらすじ~

MxTxNには魚の釣り方がわからぬ。

けれどもリールの巻き心地に対しては、人一倍に敏感であった。

~これからのあらすじ~

21カルディアを買いました。

色々調整してみてそこそこいいリールに仕上がりました。

そう、21カルディア買ったんですけどね、このブログ記事書いたはいいものの写真撮ってねーわ、次バラした時撮るか・・・って下書きにしたまま、ついに1年ぐらいバラさなかったのでもういつ次のカルディアが出てもおかしくない時期になってしまいタイムリーさを逃したブログ記事になってしまいました。

そう、21カルディア買ったんですよ。

でもリールの巻き心地に人一倍敏感なので、ジャリジャリした感じが超気になったんですわ。

わかるかな、ダイワ機にこれ感じている人は多そうなんだけど。

低速でハンドルを回してみると妙に重たいのはマグシールド由来かなと思うのでそれはまあマグ抜きすればいいんですが、いったいどこが由来なのかわからぬ巻きのノイズ、特にジャリジャリした感じが気になって、こりゃ、う~ん・・・と。

このノイズは、21カルディアが発売された当時から釣具店の店頭展示品を回してみて感じていて、新品時からこれか・・・と正直なところ購買意欲があまり沸かない機種でした。

じゃなんで買ったのって話なんですがね、自分のエリア用リールの入れ替えで1000~2000番ノーマルギアが1台欲しくなり物色してたんですよ。

でもこれと言って予算と物欲のバランスが取れた機種が無く、次の型のヴァンフォードが出るまでリールが足りないまま我慢するか、なんか適当なリールを繋ぎで買うか、って所へ・・・

中古の21カルディアFC LT1000Sが安く手に入れられる状況が沸いてきたので・・・

よし、じゃあ敢えて21カルディアを買ってみて、あの巻きノイズがなんなのか確かめて、ノイズが消せるなら自分で調整してみよう、っていうめんどくさいオタクの気分になってしまい

my new gear...

しました。

早速届いたリールをチェック。

ジャリジャリしたノイズはやっぱりこの個体にもありました。

リールの巻きノイズの発生源ってのは、普通は主にギアとベアリングの2か所から。

他にも原因となる部分はあるけど、まあざっくりね。

このカルディアはギア由来と思われるゴリ感はほんの少し、巻き心地に人一倍敏感な俺で気にするかしないか程度の、かるーいギアノイズ。

分解してみると歯面に摩耗があるようには見受けられる。

じゃあベアリングがダメになってんのかな?とこの時は見当を付けたんですが・・・

ここでいきなり解決したトコを書いちゃいますが、今回は全く別角度のジャリ感の主原因に辿りつきました。

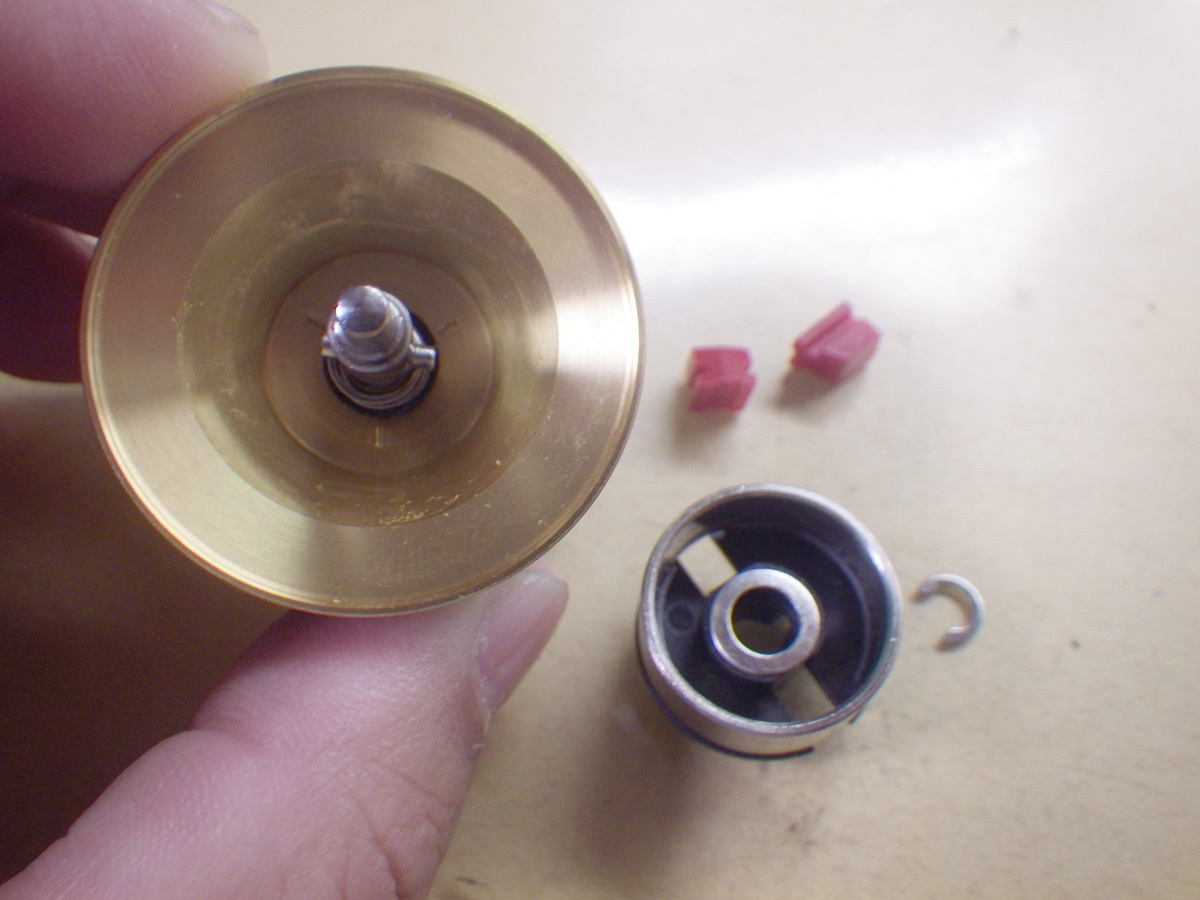

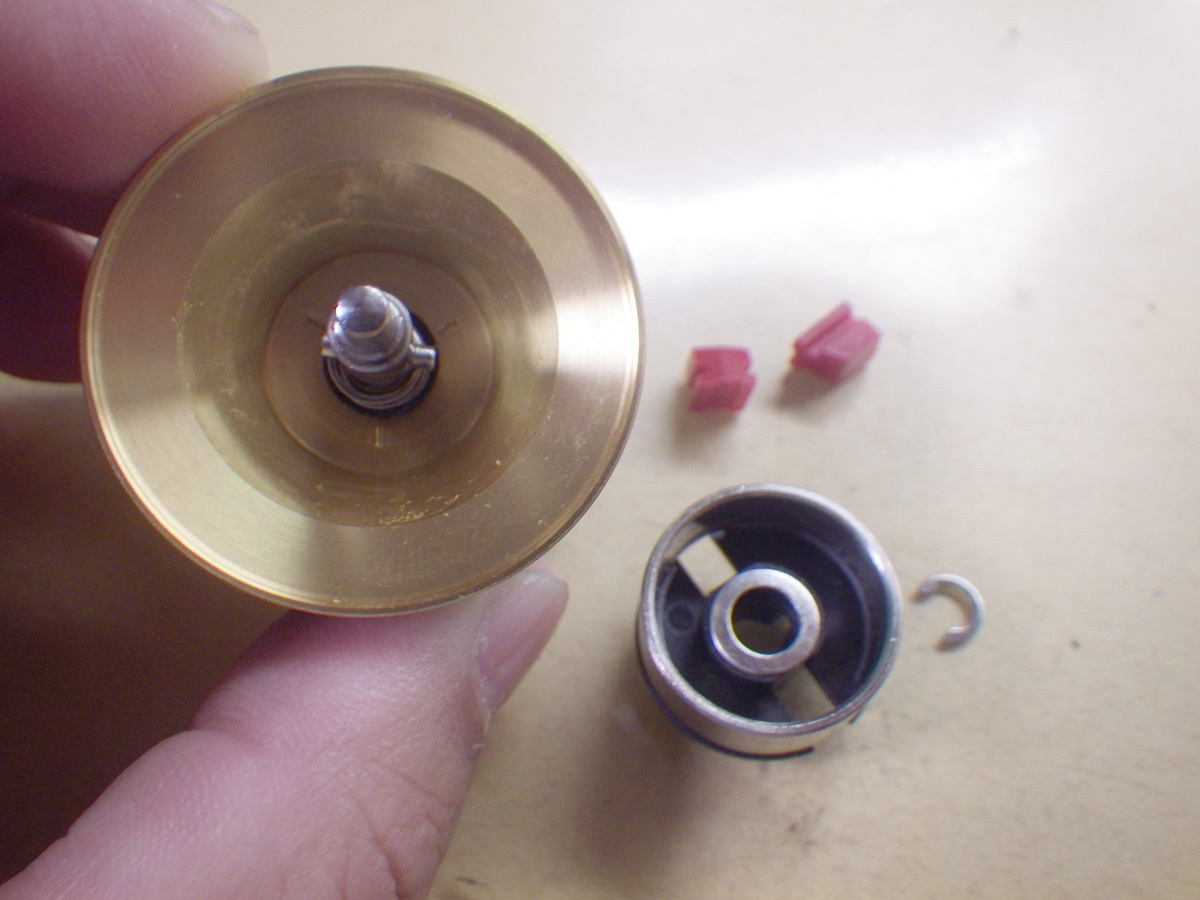

試しにね、別のリールのハンドルを付けてみたんですよ。

で、そっちのハンドルで巻くとジャリ感が7割減ぐらいで消える。

・・・は?

純正ハンドルを付けて回すとまたジャリジャリ。

えっ?全然ちゃうが・・・???

二つのハンドルの違いは、ノブ内にベアリングが入っているか、入っていないか。

カルディアのハンドルは、入っていない方。

で、試しにカルディアのハンドルノブの樹脂カラーをベアリングに置き換えてみると・・・

やっぱりノイズがなくなる!

え~~~~っ、あのジャリジャリの大部分、ハンドルノブの樹脂カラーから来とったんかい!

これにはびっくりしました。

たとえばですけど、昔の15ルビアスのハンドルも21カルディア同様にノーベアリングの樹脂カラーでした。

が、少なくとも15ルビアスには21カルディアに見られたようなノイズは全く出ていなかった。

その15ルビアスの樹脂カラーの部品コードは「110411」。

21カルディアの樹脂カラーの部品コードを調べると・・・これも「110411」

つまりね、これは同一のパーツなんです。

なのにこんなに差があるなんて・・・不思議・・・

ちなみにこのカルディアの前オーナーはカスタムハンドルを使用していたため、カルディア純正ハンドルはほぼ新品状態でした。

でまあ、この1件のみのお話で多くのデータから得られた結論じゃあない、根拠に乏しい推測ですが・・・

もしかして部品(樹脂カラー)の品質が落ちたか、ハンドルシャフトとカラー間の寸法がキツいか、シャフトの表面がザラついてる・・・?

樹脂カラーの品質か寸法が原因ならベアリングに交換すれば解決だし、シャフト表面が原因ならコンパウンドで磨けば解決するはず。

俺はてっきりボディ内部の問題だと思っていたし、実際ボディ内部由来のジャリジャリはまだ3割残ってるのでアレですが・・・

まあ、もう、なんかよくわからんが・・・

少なくとも自分のカルディアはハンドルノブに2BB追加することでジャリジャリノイズ減に成功しました。

同様にジャリ感が気になってる人はノブベアリング追加を試してみてくれ。

でも、やっぱ普通はこれボディ内部のどっかノイズだと思うんだよなぁ・・・

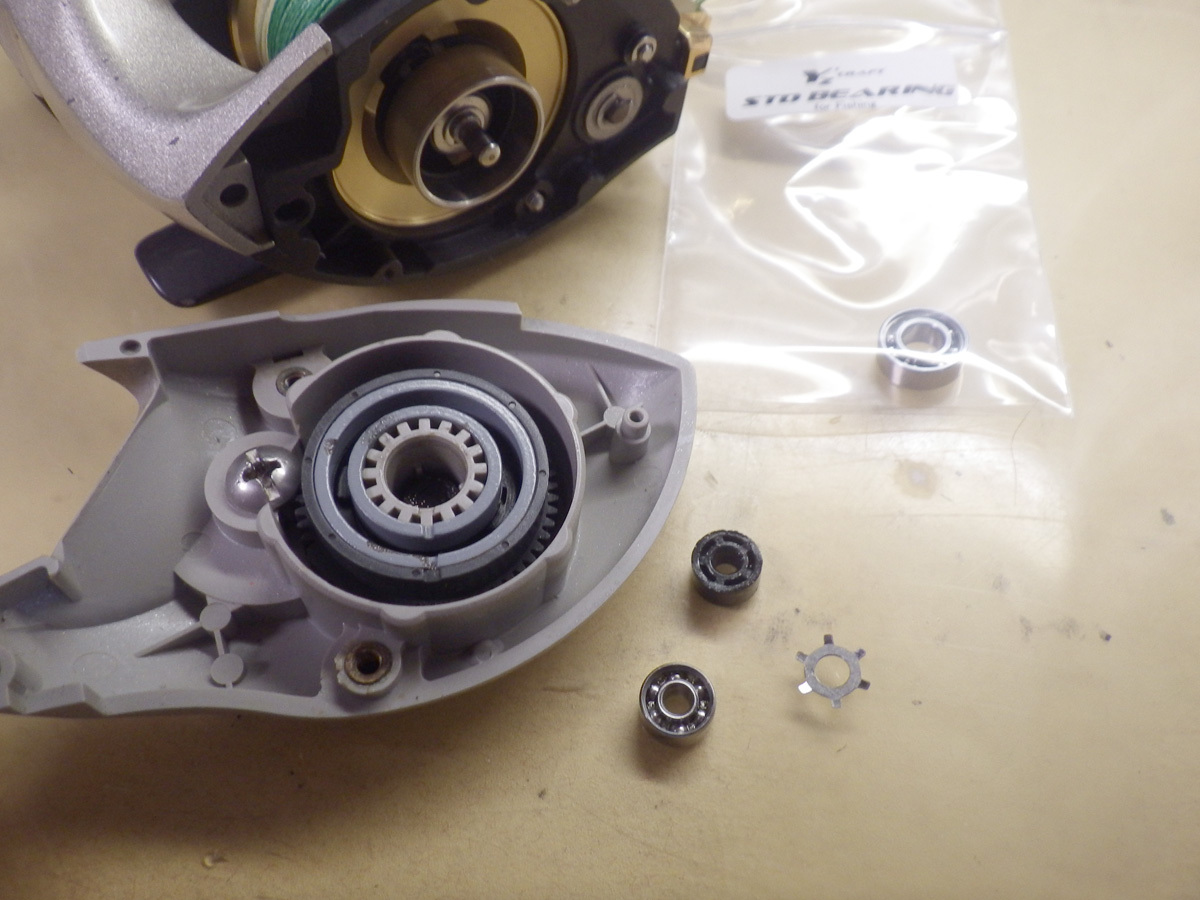

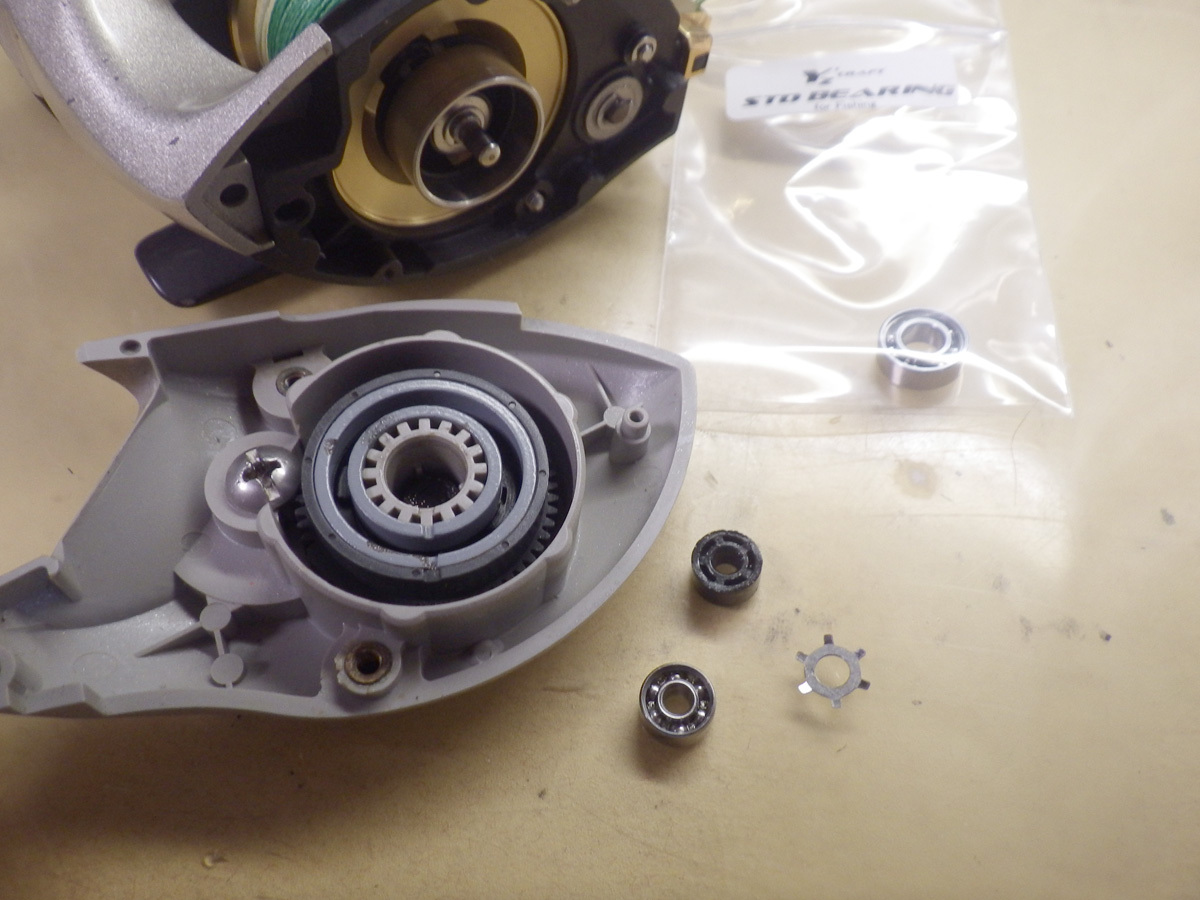

で、今度はボディの中身ということで手元のカルディアは早速バラされ・・・

バラ・・・

バラせねぇじゃん!

モノコック機種の分解には城峰釣具店の必殺仕事棒IIを使ってたんですが、なんと21カルディアの左側プレートには寸法が合わず。

ネットで瞬間接着剤のカバーを加工したら開けられる的なのを見たので試したんですが・・・

あまりにもプレートが固く締まっており瞬接のカバーはあえなく爆散しました。

というわけで、IOSのディスクレンチPROをポチって開けました。

IOSのでもちょっと寸法ギリギリ気味で、うまくハマってなかったり力加減ミスって滑ったら傷付くので注意が必要かなと思います。

で、手元のカルディアはようやくバラされ・・・

モノコックシリーズの内部のシンプルさには惚れ惚れしますね。

例えば、20ルビアスのリヤーキャップスクリューがオシュレートのガイドポストも兼ねる設計を見たときは、マジで感動しましたよ。

ダイワ、こういうトコほんと凄い。

で、ギアはピニオンに腐食って程でもないけどちょっと変色が。

中古品ということもあり、駆動部のベアリング5個は巻き心地に人一倍敏感な自分基準で全滅判定。

残ってた3割のジャリジャリはここかな。

全滅判定とはいえまだ使えるレベルで、ひとまずノイズはオイルである程度誤魔化すことが出来るので、洗浄してそのまんま使用。

各部洗浄し、パパッと組み上げました。

マグ抜きで単純に巻きが軽くなってるし、お高い値段のオイルのおかげでベアリングノイズは気にならない程度に消えたんですが、残るギアノイズが当初の状態より目立って出てきてしまってちょっと考えることに。

リールをあちこち傾けて巻いてみると、スプールを下にした姿勢でゴリ感が消えることに気付きました。

ということはローター=ピニオンが常に上に押された状態を作ればいいのです。

ピニオン下部にはウェーブワッシャーが入っているので若干ピニオンが上下に動くんですが、これを平シムに置き換えてクリアランスをキッチリ調整してみると・・・

ブルズアイ!ゴリ感ほとんど消滅!

今どきの多くのスピニングリールのピニオンギア下部にはウェーブワッシャーが採用されていますが・・・

そこがガタつきやノイズの一因になることもあるようで、ウェーブワッシャーをキャンセルして平シムで調整するチューンがある、というのはこういうことなんですね。

これは効果あるわ。

これにて、巻き重りも無くジャリ感も無い、21カルディアの真のクオリティが発揮される状態を作りだせました。

ちなみに後ほど(9か月後)、駆動系ベアリングの新品を手配して組み込んでみた所・・・

ほとんどリトリーブノイズの無いカルディアが爆誕しました。

中古品でここまでやれるなら、新品状態を調整したらかなりいい線いけるんでは・・・

さすがに上位の機種には逆立ちしても勝てませんが。

ローターナットBBの有無とローターの重量って壁があります。

21カルディア1000Sのローター重量は約38gあります。

上位の軽量機種はだいたい30g前後なので、3割増しの重さ。

軽量ローター機種の巻きの軽さは言わずもがななので、もしエアリティとかのローターがポン付けできるならあるいは・・・?

誰かやってみてくれ。

しっかし、ここまで化けてくれるなら・・・というか、もし吊るしでこのクオリティの巻きになるのなら、エリア用リールとして21カルディアは大いにアリと言えるリールだったんだなぁ、と。

しばらく使ってみて思ったけど、巻き感の良さと掛けた時の巻き上げパワーはいい線いってます。

でもまあ、最初の方にも書いたけどもう次のカルディアが出てもおかしくないので、今更感はある・・・

MxTxNには魚の釣り方がわからぬ。

けれどもリールの巻き心地に対しては、人一倍に敏感であった。

~これからのあらすじ~

21カルディアを買いました。

色々調整してみてそこそこいいリールに仕上がりました。

そう、21カルディア買ったんですけどね、このブログ記事書いたはいいものの写真撮ってねーわ、次バラした時撮るか・・・って下書きにしたまま、ついに1年ぐらいバラさなかったのでもういつ次のカルディアが出てもおかしくない時期になってしまいタイムリーさを逃したブログ記事になってしまいました。

そう、21カルディア買ったんですよ。

でもリールの巻き心地に人一倍敏感なので、ジャリジャリした感じが超気になったんですわ。

わかるかな、ダイワ機にこれ感じている人は多そうなんだけど。

低速でハンドルを回してみると妙に重たいのはマグシールド由来かなと思うのでそれはまあマグ抜きすればいいんですが、いったいどこが由来なのかわからぬ巻きのノイズ、特にジャリジャリした感じが気になって、こりゃ、う~ん・・・と。

このノイズは、21カルディアが発売された当時から釣具店の店頭展示品を回してみて感じていて、新品時からこれか・・・と正直なところ購買意欲があまり沸かない機種でした。

じゃなんで買ったのって話なんですがね、自分のエリア用リールの入れ替えで1000~2000番ノーマルギアが1台欲しくなり物色してたんですよ。

でもこれと言って予算と物欲のバランスが取れた機種が無く、次の型のヴァンフォードが出るまでリールが足りないまま我慢するか、なんか適当なリールを繋ぎで買うか、って所へ・・・

中古の21カルディアFC LT1000Sが安く手に入れられる状況が沸いてきたので・・・

よし、じゃあ敢えて21カルディアを買ってみて、あの巻きノイズがなんなのか確かめて、ノイズが消せるなら自分で調整してみよう、っていうめんどくさいオタクの気分になってしまい

my new gear...

しました。

早速届いたリールをチェック。

ジャリジャリしたノイズはやっぱりこの個体にもありました。

リールの巻きノイズの発生源ってのは、普通は主にギアとベアリングの2か所から。

他にも原因となる部分はあるけど、まあざっくりね。

このカルディアはギア由来と思われるゴリ感はほんの少し、巻き心地に人一倍敏感な俺で気にするかしないか程度の、かるーいギアノイズ。

分解してみると歯面に摩耗があるようには見受けられる。

じゃあベアリングがダメになってんのかな?とこの時は見当を付けたんですが・・・

ここでいきなり解決したトコを書いちゃいますが、今回は全く別角度のジャリ感の主原因に辿りつきました。

試しにね、別のリールのハンドルを付けてみたんですよ。

で、そっちのハンドルで巻くとジャリ感が7割減ぐらいで消える。

・・・は?

純正ハンドルを付けて回すとまたジャリジャリ。

えっ?全然ちゃうが・・・???

二つのハンドルの違いは、ノブ内にベアリングが入っているか、入っていないか。

カルディアのハンドルは、入っていない方。

で、試しにカルディアのハンドルノブの樹脂カラーをベアリングに置き換えてみると・・・

やっぱりノイズがなくなる!

え~~~~っ、あのジャリジャリの大部分、ハンドルノブの樹脂カラーから来とったんかい!

これにはびっくりしました。

たとえばですけど、昔の15ルビアスのハンドルも21カルディア同様にノーベアリングの樹脂カラーでした。

が、少なくとも15ルビアスには21カルディアに見られたようなノイズは全く出ていなかった。

その15ルビアスの樹脂カラーの部品コードは「110411」。

21カルディアの樹脂カラーの部品コードを調べると・・・これも「110411」

つまりね、これは同一のパーツなんです。

なのにこんなに差があるなんて・・・不思議・・・

ちなみにこのカルディアの前オーナーはカスタムハンドルを使用していたため、カルディア純正ハンドルはほぼ新品状態でした。

でまあ、この1件のみのお話で多くのデータから得られた結論じゃあない、根拠に乏しい推測ですが・・・

もしかして部品(樹脂カラー)の品質が落ちたか、ハンドルシャフトとカラー間の寸法がキツいか、シャフトの表面がザラついてる・・・?

樹脂カラーの品質か寸法が原因ならベアリングに交換すれば解決だし、シャフト表面が原因ならコンパウンドで磨けば解決するはず。

俺はてっきりボディ内部の問題だと思っていたし、実際ボディ内部由来のジャリジャリはまだ3割残ってるのでアレですが・・・

まあ、もう、なんかよくわからんが・・・

少なくとも自分のカルディアはハンドルノブに2BB追加することでジャリジャリノイズ減に成功しました。

同様にジャリ感が気になってる人はノブベアリング追加を試してみてくれ。

でも、やっぱ普通はこれボディ内部のどっかノイズだと思うんだよなぁ・・・

で、今度はボディの中身ということで手元のカルディアは早速バラされ・・・

バラ・・・

バラせねぇじゃん!

モノコック機種の分解には城峰釣具店の必殺仕事棒IIを使ってたんですが、なんと21カルディアの左側プレートには寸法が合わず。

ネットで瞬間接着剤のカバーを加工したら開けられる的なのを見たので試したんですが・・・

あまりにもプレートが固く締まっており瞬接のカバーはあえなく爆散しました。

というわけで、IOSのディスクレンチPROをポチって開けました。

IOSのでもちょっと寸法ギリギリ気味で、うまくハマってなかったり力加減ミスって滑ったら傷付くので注意が必要かなと思います。

で、手元のカルディアはようやくバラされ・・・

モノコックシリーズの内部のシンプルさには惚れ惚れしますね。

例えば、20ルビアスのリヤーキャップスクリューがオシュレートのガイドポストも兼ねる設計を見たときは、マジで感動しましたよ。

ダイワ、こういうトコほんと凄い。

で、ギアはピニオンに腐食って程でもないけどちょっと変色が。

中古品ということもあり、駆動部のベアリング5個は巻き心地に人一倍敏感な自分基準で全滅判定。

残ってた3割のジャリジャリはここかな。

全滅判定とはいえまだ使えるレベルで、ひとまずノイズはオイルである程度誤魔化すことが出来るので、洗浄してそのまんま使用。

各部洗浄し、パパッと組み上げました。

マグ抜きで単純に巻きが軽くなってるし、お高い値段のオイルのおかげでベアリングノイズは気にならない程度に消えたんですが、残るギアノイズが当初の状態より目立って出てきてしまってちょっと考えることに。

リールをあちこち傾けて巻いてみると、スプールを下にした姿勢でゴリ感が消えることに気付きました。

ということはローター=ピニオンが常に上に押された状態を作ればいいのです。

ピニオン下部にはウェーブワッシャーが入っているので若干ピニオンが上下に動くんですが、これを平シムに置き換えてクリアランスをキッチリ調整してみると・・・

ブルズアイ!ゴリ感ほとんど消滅!

今どきの多くのスピニングリールのピニオンギア下部にはウェーブワッシャーが採用されていますが・・・

そこがガタつきやノイズの一因になることもあるようで、ウェーブワッシャーをキャンセルして平シムで調整するチューンがある、というのはこういうことなんですね。

これは効果あるわ。

これにて、巻き重りも無くジャリ感も無い、21カルディアの真のクオリティが発揮される状態を作りだせました。

ちなみに後ほど(9か月後)、駆動系ベアリングの新品を手配して組み込んでみた所・・・

ほとんどリトリーブノイズの無いカルディアが爆誕しました。

中古品でここまでやれるなら、新品状態を調整したらかなりいい線いけるんでは・・・

さすがに上位の機種には逆立ちしても勝てませんが。

ローターナットBBの有無とローターの重量って壁があります。

21カルディア1000Sのローター重量は約38gあります。

上位の軽量機種はだいたい30g前後なので、3割増しの重さ。

軽量ローター機種の巻きの軽さは言わずもがななので、もしエアリティとかのローターがポン付けできるならあるいは・・・?

誰かやってみてくれ。

しっかし、ここまで化けてくれるなら・・・というか、もし吊るしでこのクオリティの巻きになるのなら、エリア用リールとして21カルディアは大いにアリと言えるリールだったんだなぁ、と。

しばらく使ってみて思ったけど、巻き感の良さと掛けた時の巻き上げパワーはいい線いってます。

でもまあ、最初の方にも書いたけどもう次のカルディアが出てもおかしくないので、今更感はある・・・

2023年08月26日

大森製作所 ダイヤモンド マイコンNo.1を買って使ってみた話

~これまでのあらすじ~

釣りの帰りに釣具店の中古コーナーを見に行ったら、すっごく綺麗なマイコンNo.1を激安で見つけてしまったのでお持ち帰りしちゃった。

最初に書いておくと、別にオールドリールが格別に好きだとかって気持ちは持ち合わせちゃあいないんですが、釣具好き、リール好きとして、目の前に興味深いモノが転がっていたら手に取ってしまうじゃないですか。

今までも折に触れ、大森こそホンモノとか、そのような評価を目にしてきたので。

ま、巡りあってしまったなら使ってみようかな、ってことで。

クッソ安かったし。

現場でも不具合は無いか一通りチェックはしたけど、持ち帰って改めて分解チェック。

どうも、当時淡水で数回だけ使ってあとは倉庫にでも放り込んであったと思われるような状態。

外観もごく一部に塗装ハゲがある程度で綺麗そのもの。

回転が重いかなと思ってたのはグリスが古くなっていただけ。

粘土みたいになってたグリスを落としてみると、各パーツは綺麗なまま。

ピニオン受けの部分に詰まって固まってたグリスというか最早スラッジだけは非常にやっかいでしたが、何とか落として新しいグリスとオイルをインストール。

2個しかないベアリングにも特に不調はなく、洗浄してそのまま使用。

リールの構造自体は非常に簡単。サクッとばらせるしサクッと組めます。

ローターを取らなくても内部にアクセスできるのが楽でいい。

オイル部分はひとまずレビテーションのNULL EXライトを、ギアには城峰のPグリス01を、その他箇所のグリスはシマノのSHIP-0(DG06)を入れました。

ドラグは材質不明のワッシャー4層構造。

リールを組んでみて、ラインはPE0.4号をインストール。

この手のリールは糸ヨレに弱いので、モノフィララインだとトラブルが多くなりがち。

でもPEラインは極端なヨレが掛かってない限りはそう言ったトラブルとは無縁、というのが持論。

なので、ダイワシマノ以外のリールを使う時はだいたいPE入れてます。

するとだいたいトラブルレスで使えてます。

ただしこのスプール形状は・・・気持ち少なめどころかガッツリ少なめに巻いた方が良いとスピンフィッシャーSSで学んでいるので、これぐらいに抑えた。

15釣行ほど使ってみて全くライントラブルを起こさなかったので(ホントに0回)、もうちょい下巻き入れてもよかったかな、とラインを巻き替えるタイミングで攻めてみた所・・・

ラインテンションの掛かるルアーなら問題なかったんだけど、レッドペッパーナノのパニックアクションというラインテンションが全く掛からない釣りをしたところ、ラインがふかふかに巻かれたことでキャスティング時のエアノットが多発。

こりゃアカン、と再び下巻きを調整。

ついでにデコボコだった巻き形状も、時々糸を手で巻いて調整することでちょっとはマシに。

スピンフィッシャーSSで培ったテクニックは役に立ったよ、あの日の俺・・・

この程度のライン部の径でハンドル1回転62cmぐらいの巻き取り。

おおむね現代の1000~2000番ノーマルギアぐらいですかね。

実用充分や。

ラインを巻き終えてから、スプール上部のノブ(ドラグノブではない)を外して糸巻き形状調整ワッシャーを1枚抜き、ちょっと前寄りになるように調整。

(・・・したけど、これはしてもしなくてもよかったかも)

オーバーホール後にニゴイとケタバスとバスを釣って使い心地を確かめましたが・・・

正直ナメてました。

トラブル一切なしなのはもう当たり前として、投げて巻く、掛けて釣るという動作にストレスが無い。

特に巻き心地の軽さ、滑らかさ、ノイズの無さにビックリ。

はっきり言って、自分基準でエリアトーナメントですら「使える」レベルの巻きです。

よもや40年も前にこれほどの完成度のリールが存在していたとは・・・

なるほど、噂に違わぬ良いリールでした。とても気に入ってしまった。

ちょっと手を加えた方がいいなと思ったのは、ラインローラーとドラグ。

当初、ラインローラーは指で強く押して回すとちょっとだけ回る程度。

回るというか、ズレるというか。

試しにマジックで目印を付けて釣りをしたところ、一応は釣りの最中に少しづつでも回っていることが判明。

ラインローラーに糸溝が出来ないよう、魚掛けたときとか高負荷時にちょっとずつでも回転してくれていれば、まあいいかな、と思っていたんですが・・・

ただねー、ニゴイでギュンギュンドラグを出されるファイトを連発した後でラインローラーを触ったら、ほんのりと暖まっていたんですわ。

糸が溶けて切れる程の温度まではいかないだろうけど、ちょっと怖かったので・・・

液体コンパウンドでラインローラーの内側をちょっと磨いた。

これで抵抗を減らしてみると、指で軽くなぞるだけでクルッと回転する程度に改善。

スリーブにはレビテーションのNULL EXライトを使用。

これでラインローラーは解決。

で、ドラグ。

当初は、滑り始めに固着して引っかかり、ドラグが作動し始めるとスムースに出るという状態。

この初期の食いこみが厄介で、30分ほどドラグの作動が無いと固着。

なので、魚を釣っていないときは定期的に糸を引き出して固着しないようにするってのと、緩めにドラグを設定しておかないといけない。

でも結局、固着が原因で糸が出ずに1度魚に切られてしまった。

洗浄してドラググリスを塗りなおすと、滑りはスルスルになったけど別の問題が発生。

今度のは、言葉でうまく説明しにくいんですが・・・

ドラグが作動すればするほど一定の所までドラグ力が上がっていく、という現象。

手で糸を持って、ジッ、ジッ、ジッと断続的に糸を引き出していくと、どんどん糸の出がキツくなり、ドラグノブで最初に設定したとこからドラグ力が上がっていっている状態。

これに関してはどうもドラググリスが原因。

最初にOHした時、ドラグワッシャーがカピカピだったんですよね。

干からびてるだけかと思ってドラググリスを塗ったんですが、どうも乾式というのが正解だったようで、改めてドラグワッシャーを洗浄して乾式にしてみるとこの問題は起きなかった。

というわけで、(間違ってたらゴメンナサイだけど)純正ワッシャーは乾式だったようです。

でも結局、滑り始めの固着が改善できなかったので、ドラグワッシャーの材質そのものを変えてみることに。

まずは、テフロンのシートがあったのでそれを切り取ってインストール。

サイズ(厚み)の都合上、4枚のうち2枚を交換。

ハサミで切り取ってポンチで穴を開けたので見た目は非常に酷いもんだが、こんなん面の圧力が発生すればいいし、まあ自分のリールだしってことで。

すると、ドラグの滑り問題は完全に解決。

初期の固着は無くなったし、滑りもスルスル。

だが、これでは終わらない・・・

先に書いた厚みの都合上ってのは、純正ワッシャーの厚みは1mmに対し、テフロンのシートはもっと薄い。

恐らく0.5mm以下。

この薄いテフロンドラグワッシャーに置き換えるとどうなるかと言うと・・・

ドラグユニットの厚みが薄くなってしまうため、ドラグノブを目いっぱい締めても締め付けが足りず、ある程度のドラグ力以上は掛からなくなってしまったという。

恐らくMAXで1kgに遥かに足りていないはず。

4枚中2枚交換しただけでコレなので、4枚とも薄いテフロンにすると完全に締め付け不足でドラグが掛けられず、エリアトラウトかアジングぐらいしか出来なくなるでしょう。

それは困る。

次の手は、市販の硬質フェルトシートを買ってきて入れてみること。

メのフォロワーさんに教えてもらったシートがamazonで売っていたのでポチー。

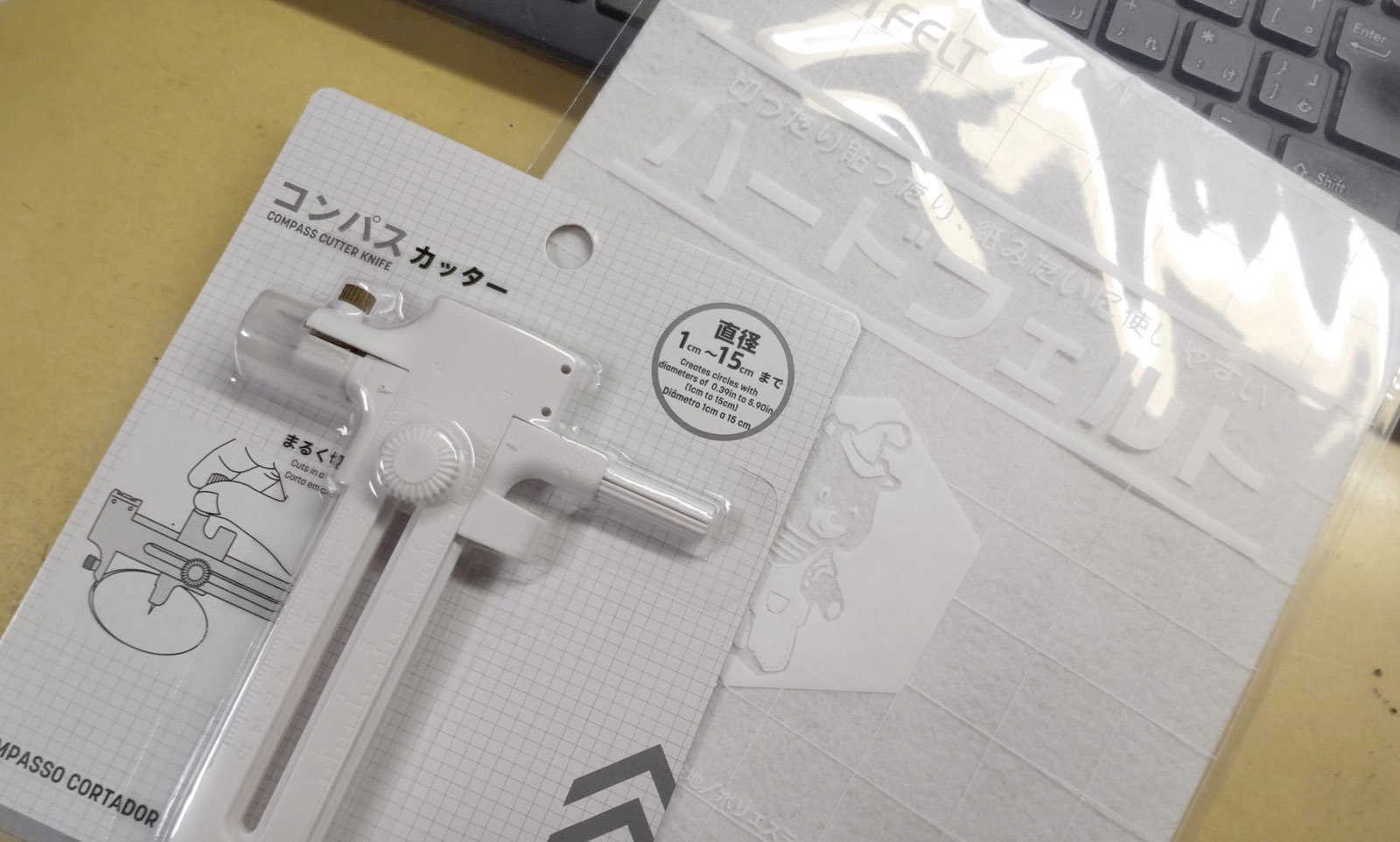

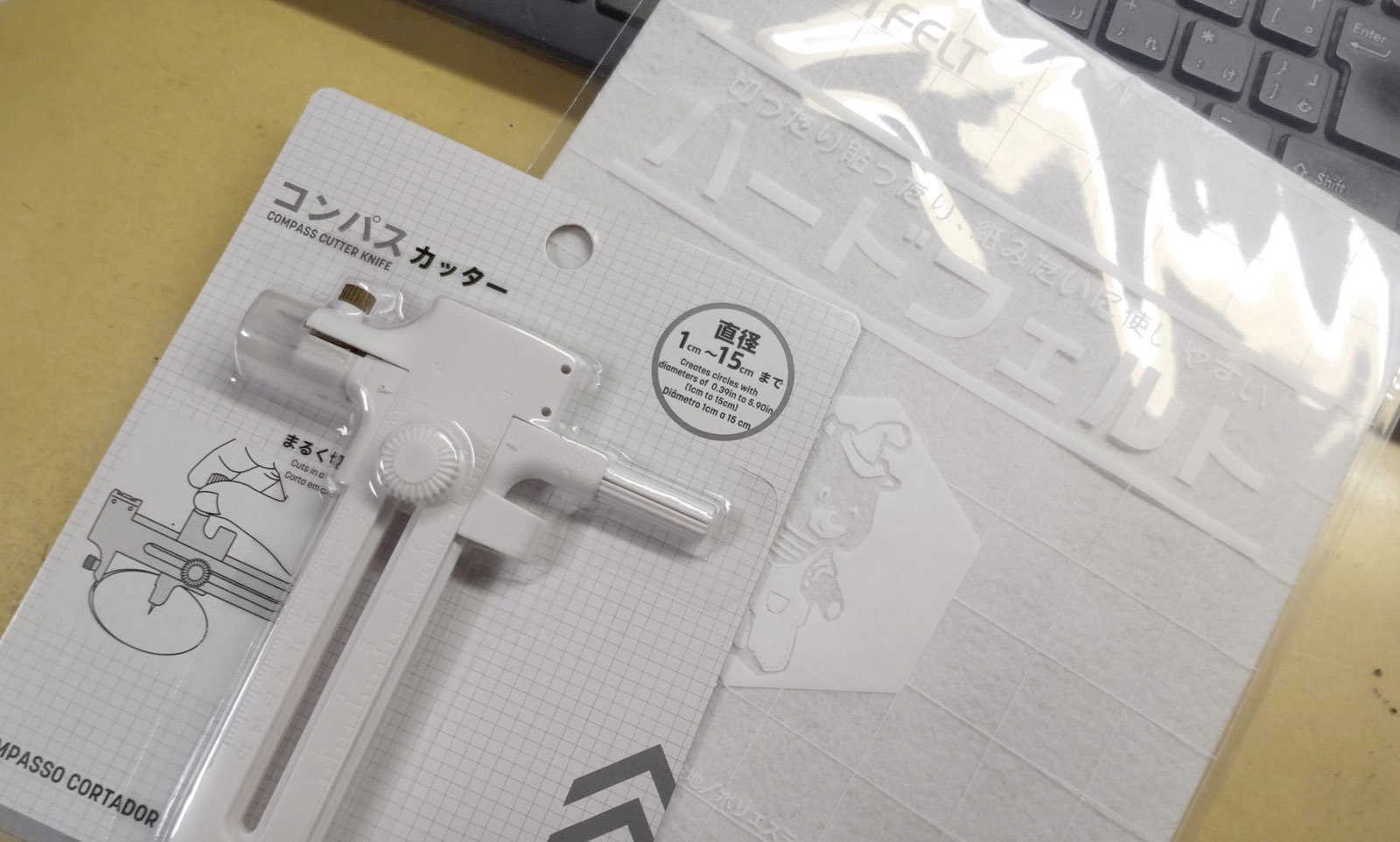

前回のテフロン切り抜きでコンパスカッターの必要性を感じたので、それも100均で買ってきた。

で、切り抜いてみると、外径は良かったんですが・・・

コンパスカッターが最低1mmからしか切れなかったオチで内径をくりぬくことが出来ず。

結局内径の穴はデザインナイフとハサミで整えることに。

このフェルトワッシャー自作は大正解でした。

初期の固着は解消され、作動は現代リールと全く遜色ないスムーズさ。

ドラグユニットの厚みが純正より若干薄くはなるので最大ドラグ力は落ちましたが、PE0.4号で戦う相手に必要十分ぐらいは確保。

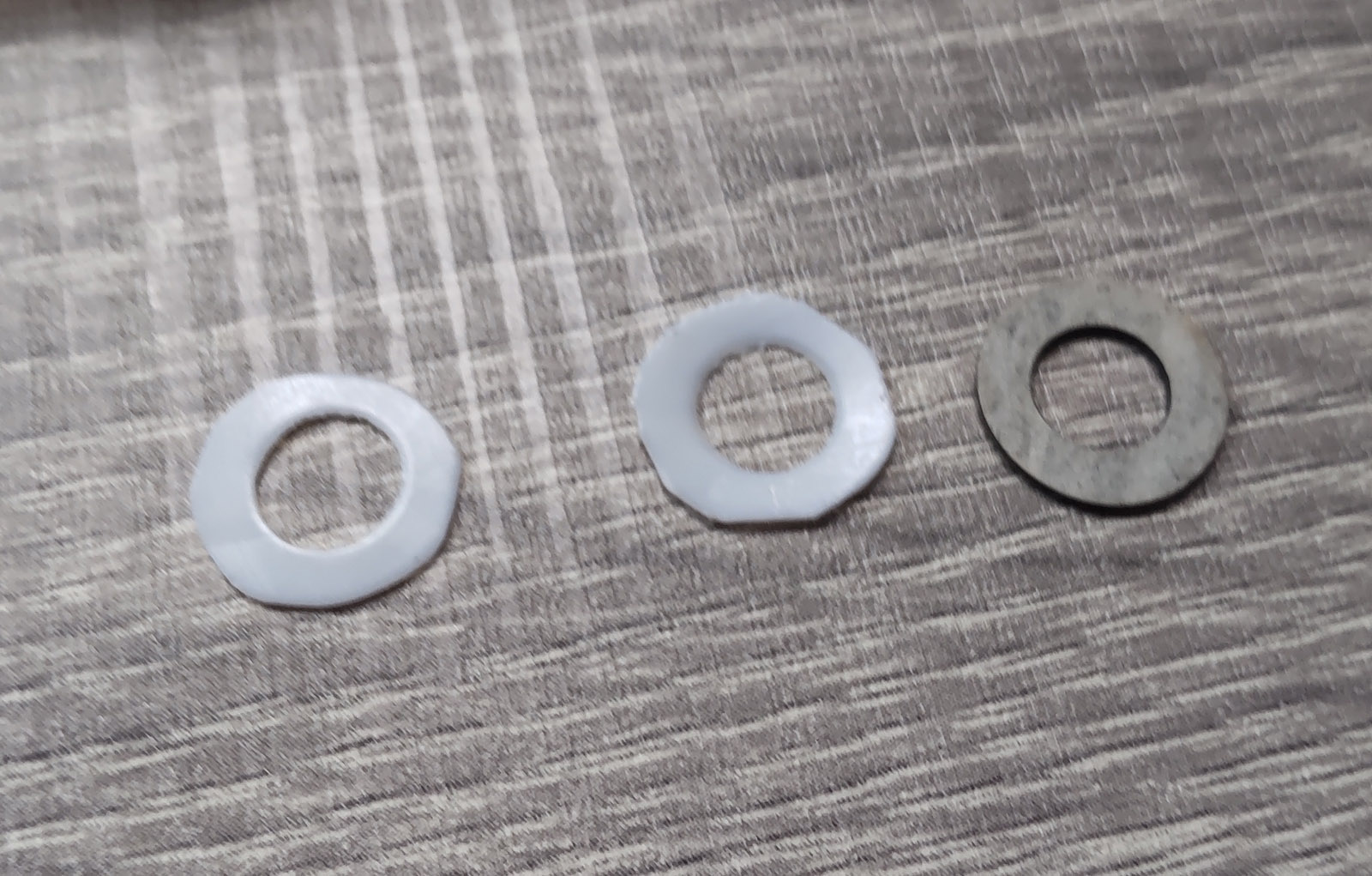

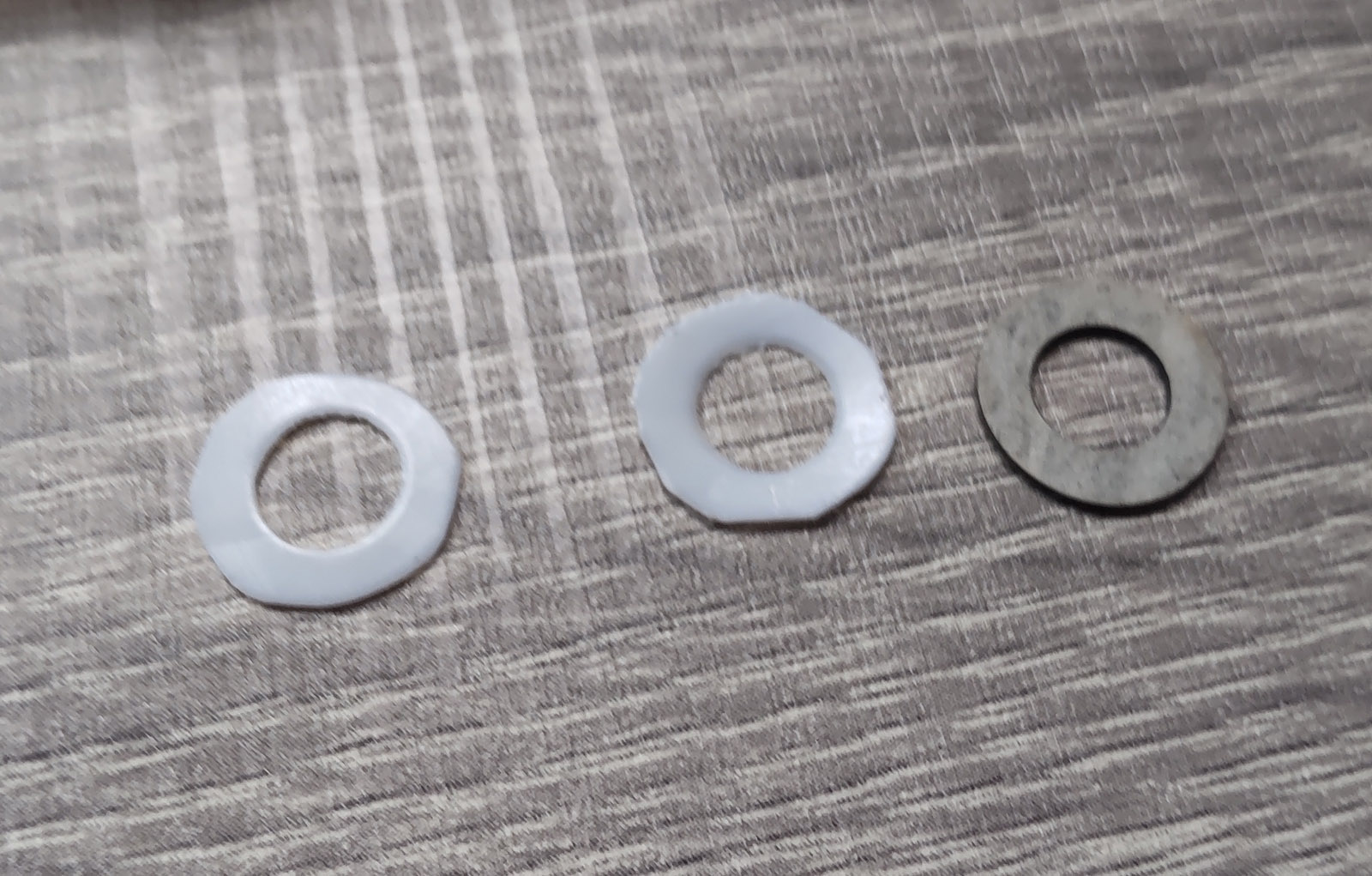

(上から純正、テフロン、フェルト)

ちなみにこれにはきちんとドラググリスを使用。

城峰のユルネバをインストール。

これで何の憂いも無く実釣で使えるようになりました。

多少手の掛かるリールでしたが、まあ弄るのが好きでやってる面もありますし?

というわけで、マイコンという頼もしい相棒を手に入れた!

俺たちの戦いはこれからだ!

釣りの帰りに釣具店の中古コーナーを見に行ったら、すっごく綺麗なマイコンNo.1を激安で見つけてしまったのでお持ち帰りしちゃった。

最初に書いておくと、別にオールドリールが格別に好きだとかって気持ちは持ち合わせちゃあいないんですが、釣具好き、リール好きとして、目の前に興味深いモノが転がっていたら手に取ってしまうじゃないですか。

今までも折に触れ、大森こそホンモノとか、そのような評価を目にしてきたので。

ま、巡りあってしまったなら使ってみようかな、ってことで。

クッソ安かったし。

現場でも不具合は無いか一通りチェックはしたけど、持ち帰って改めて分解チェック。

どうも、当時淡水で数回だけ使ってあとは倉庫にでも放り込んであったと思われるような状態。

外観もごく一部に塗装ハゲがある程度で綺麗そのもの。

回転が重いかなと思ってたのはグリスが古くなっていただけ。

粘土みたいになってたグリスを落としてみると、各パーツは綺麗なまま。

ピニオン受けの部分に詰まって固まってたグリスというか最早スラッジだけは非常にやっかいでしたが、何とか落として新しいグリスとオイルをインストール。

2個しかないベアリングにも特に不調はなく、洗浄してそのまま使用。

リールの構造自体は非常に簡単。サクッとばらせるしサクッと組めます。

ローターを取らなくても内部にアクセスできるのが楽でいい。

オイル部分はひとまずレビテーションのNULL EXライトを、ギアには城峰のPグリス01を、その他箇所のグリスはシマノのSHIP-0(DG06)を入れました。

ドラグは材質不明のワッシャー4層構造。

リールを組んでみて、ラインはPE0.4号をインストール。

この手のリールは糸ヨレに弱いので、モノフィララインだとトラブルが多くなりがち。

でもPEラインは極端なヨレが掛かってない限りはそう言ったトラブルとは無縁、というのが持論。

なので、ダイワシマノ以外のリールを使う時はだいたいPE入れてます。

するとだいたいトラブルレスで使えてます。

ただしこのスプール形状は・・・気持ち少なめどころかガッツリ少なめに巻いた方が良いとスピンフィッシャーSSで学んでいるので、これぐらいに抑えた。

15釣行ほど使ってみて全くライントラブルを起こさなかったので(ホントに0回)、もうちょい下巻き入れてもよかったかな、とラインを巻き替えるタイミングで攻めてみた所・・・

ラインテンションの掛かるルアーなら問題なかったんだけど、レッドペッパーナノのパニックアクションというラインテンションが全く掛からない釣りをしたところ、ラインがふかふかに巻かれたことでキャスティング時のエアノットが多発。

こりゃアカン、と再び下巻きを調整。

ついでにデコボコだった巻き形状も、時々糸を手で巻いて調整することでちょっとはマシに。

スピンフィッシャーSSで培ったテクニックは役に立ったよ、あの日の俺・・・

この程度のライン部の径でハンドル1回転62cmぐらいの巻き取り。

おおむね現代の1000~2000番ノーマルギアぐらいですかね。

実用充分や。

ラインを巻き終えてから、スプール上部のノブ(ドラグノブではない)を外して糸巻き形状調整ワッシャーを1枚抜き、ちょっと前寄りになるように調整。

(・・・したけど、これはしてもしなくてもよかったかも)

オーバーホール後にニゴイとケタバスとバスを釣って使い心地を確かめましたが・・・

正直ナメてました。

トラブル一切なしなのはもう当たり前として、投げて巻く、掛けて釣るという動作にストレスが無い。

特に巻き心地の軽さ、滑らかさ、ノイズの無さにビックリ。

はっきり言って、自分基準でエリアトーナメントですら「使える」レベルの巻きです。

よもや40年も前にこれほどの完成度のリールが存在していたとは・・・

なるほど、噂に違わぬ良いリールでした。とても気に入ってしまった。

ちょっと手を加えた方がいいなと思ったのは、ラインローラーとドラグ。

当初、ラインローラーは指で強く押して回すとちょっとだけ回る程度。

回るというか、ズレるというか。

試しにマジックで目印を付けて釣りをしたところ、一応は釣りの最中に少しづつでも回っていることが判明。

ラインローラーに糸溝が出来ないよう、魚掛けたときとか高負荷時にちょっとずつでも回転してくれていれば、まあいいかな、と思っていたんですが・・・

ただねー、ニゴイでギュンギュンドラグを出されるファイトを連発した後でラインローラーを触ったら、ほんのりと暖まっていたんですわ。

糸が溶けて切れる程の温度まではいかないだろうけど、ちょっと怖かったので・・・

液体コンパウンドでラインローラーの内側をちょっと磨いた。

これで抵抗を減らしてみると、指で軽くなぞるだけでクルッと回転する程度に改善。

スリーブにはレビテーションのNULL EXライトを使用。

これでラインローラーは解決。

で、ドラグ。

当初は、滑り始めに固着して引っかかり、ドラグが作動し始めるとスムースに出るという状態。

この初期の食いこみが厄介で、30分ほどドラグの作動が無いと固着。

なので、魚を釣っていないときは定期的に糸を引き出して固着しないようにするってのと、緩めにドラグを設定しておかないといけない。

でも結局、固着が原因で糸が出ずに1度魚に切られてしまった。

洗浄してドラググリスを塗りなおすと、滑りはスルスルになったけど別の問題が発生。

今度のは、言葉でうまく説明しにくいんですが・・・

ドラグが作動すればするほど一定の所までドラグ力が上がっていく、という現象。

手で糸を持って、ジッ、ジッ、ジッと断続的に糸を引き出していくと、どんどん糸の出がキツくなり、ドラグノブで最初に設定したとこからドラグ力が上がっていっている状態。

これに関してはどうもドラググリスが原因。

最初にOHした時、ドラグワッシャーがカピカピだったんですよね。

干からびてるだけかと思ってドラググリスを塗ったんですが、どうも乾式というのが正解だったようで、改めてドラグワッシャーを洗浄して乾式にしてみるとこの問題は起きなかった。

というわけで、(間違ってたらゴメンナサイだけど)純正ワッシャーは乾式だったようです。

でも結局、滑り始めの固着が改善できなかったので、ドラグワッシャーの材質そのものを変えてみることに。

まずは、テフロンのシートがあったのでそれを切り取ってインストール。

サイズ(厚み)の都合上、4枚のうち2枚を交換。

ハサミで切り取ってポンチで穴を開けたので見た目は非常に酷いもんだが、こんなん面の圧力が発生すればいいし、まあ自分のリールだしってことで。

すると、ドラグの滑り問題は完全に解決。

初期の固着は無くなったし、滑りもスルスル。

だが、これでは終わらない・・・

先に書いた厚みの都合上ってのは、純正ワッシャーの厚みは1mmに対し、テフロンのシートはもっと薄い。

恐らく0.5mm以下。

この薄いテフロンドラグワッシャーに置き換えるとどうなるかと言うと・・・

ドラグユニットの厚みが薄くなってしまうため、ドラグノブを目いっぱい締めても締め付けが足りず、ある程度のドラグ力以上は掛からなくなってしまったという。

恐らくMAXで1kgに遥かに足りていないはず。

4枚中2枚交換しただけでコレなので、4枚とも薄いテフロンにすると完全に締め付け不足でドラグが掛けられず、エリアトラウトかアジングぐらいしか出来なくなるでしょう。

それは困る。

次の手は、市販の硬質フェルトシートを買ってきて入れてみること。

メのフォロワーさんに教えてもらったシートがamazonで売っていたのでポチー。

前回のテフロン切り抜きでコンパスカッターの必要性を感じたので、それも100均で買ってきた。

で、切り抜いてみると、外径は良かったんですが・・・

コンパスカッターが最低1mmからしか切れなかったオチで内径をくりぬくことが出来ず。

結局内径の穴はデザインナイフとハサミで整えることに。

このフェルトワッシャー自作は大正解でした。

初期の固着は解消され、作動は現代リールと全く遜色ないスムーズさ。

ドラグユニットの厚みが純正より若干薄くはなるので最大ドラグ力は落ちましたが、PE0.4号で戦う相手に必要十分ぐらいは確保。

(上から純正、テフロン、フェルト)

ちなみにこれにはきちんとドラググリスを使用。

城峰のユルネバをインストール。

これで何の憂いも無く実釣で使えるようになりました。

多少手の掛かるリールでしたが、まあ弄るのが好きでやってる面もありますし?

というわけで、マイコンという頼もしい相棒を手に入れた!

俺たちの戦いはこれからだ!

2023年06月06日

プロマリン レジェスタトラウト60ULのインプレ

いきなりだが使用しているタックルのお話を書き残しておこうと思う第4弾。

今回は激安ロッドに分類されるエントリークラスエリアロッドの出番。

先に結論を書いておくと、まあこの値段なら結構使えるかなってモノです。

気になるそのお値段、釣具店の店頭では税込み3800円でした。

ネット通販でもそんぐらいみたい。定価は8800円って書いてあるけど。

エントリークラスのラインナップが充実しているプロマリンらしいお値段です。

初心者やお金を掛けない人なら一度はお世話になるメーカーなハズ。

グリップはコルクでシート部分はnotフジ。

コルク部分とプラスチック部分との接着が雑で隙間があり、キャスティング時などにココが軋む感触があります。

デザインはオレンジのパーツが多く、あまり安っぽさはありません。

ガイド数9個(notフジ)、ハードガイド。

フレーム形状はYSGっぽかったり・・・

ティップ部はこんなんなので糸絡みはします。

ガイドリングはトップガイドのみ光沢が違いフジのSiCガイドと同じようなテカり方をしているので中華SiCかとも思われますが、ここに言及されている文言はネットでも見つけられなかったのでよくわかりません。

トップガイドリングだけ材質が違うのは明らかです。

フレーム形状はこんなん。

継ぎ目は逆並継。

このロッドの特徴は何といってもソリッドティップであることと、軽量であること。

ティップ側からトップ含め5個目のガイドの所からソリッドになっています。

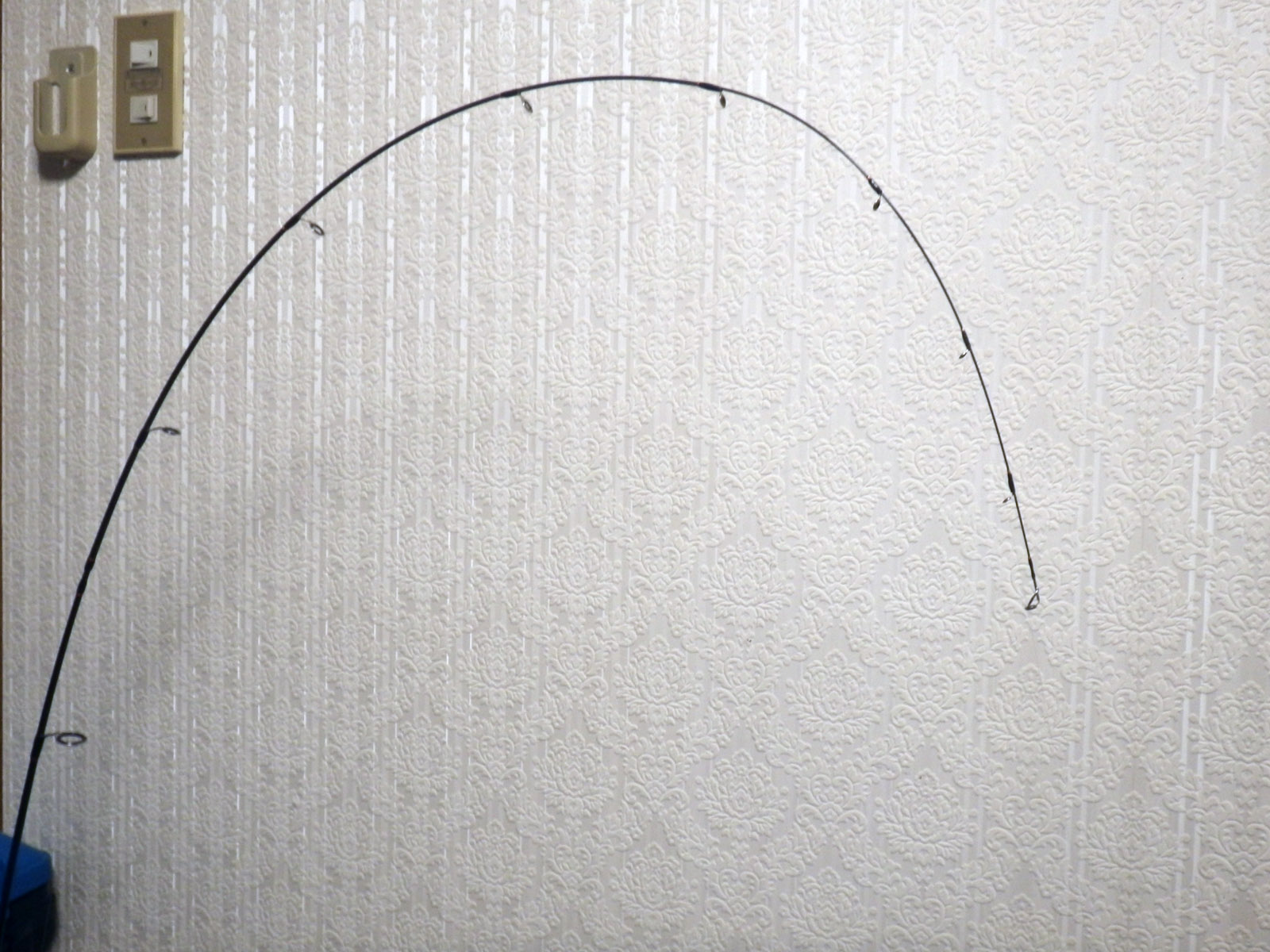

ソリッド部は柔らかくペナペナで、ティップだけ曲げるとこんなん。

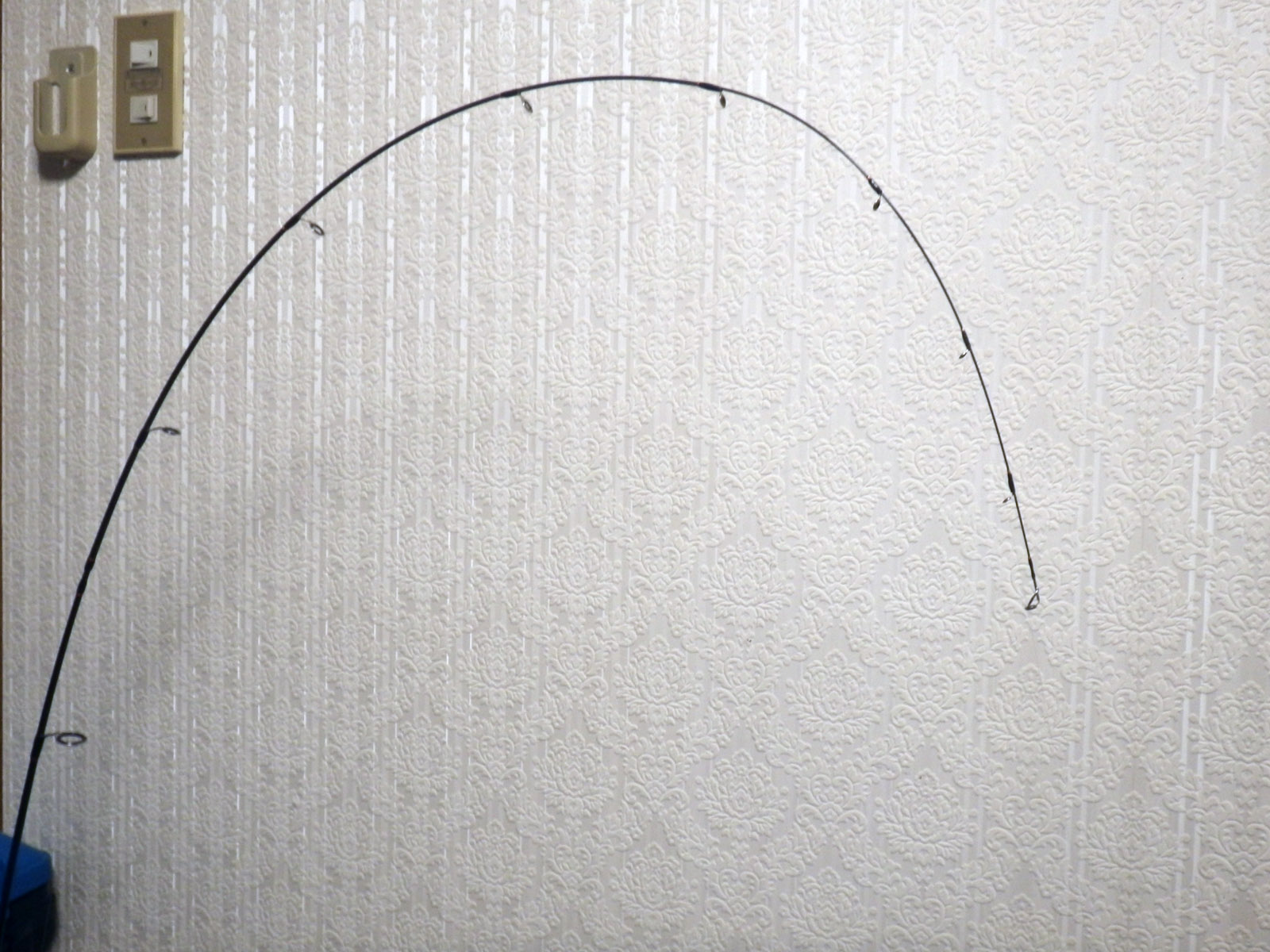

全体に負荷を掛けたベンドカーブでこんなん。

不自然感は特になく、普通のレギュラーテーパー。

ロッド自重はカタログ値69g、実測約66g。

ティップ側重量は実測7.5g。

振ってみると、その自重通り思いのほか軽いのがわかります。

ティップの戻りも早いため、ダルさがありません。

4千円以下で買えるロッドってボヨボヨだったり、やけに重かったりと、そこそこいい道具を使っている身からすると値段相応な不満感がありますが、振っただけの感じではレジェスタトラウトは意外と出来る子かもしれないという期待を抱かせてくれます。

(抱いたのでつい買ってしまったんです)

実際投げたり魚を掛けた感じでは・・・

値段相応だなぁと思ったのが反発力の無さ。

魚を掛けるとわかりますが、反発力が足りずに曲がったら曲がっただけで戻ってこない、という印象を受けます。

キャスト時にも反発力不足を感じるのでちょっと力んで投げたいところですが、そこでペナペナのソリッドティップが悪さをします。

力んで投げるとティップが暴れて糸絡みを起こします。

(反発力が無いんですが)反発力を使ってふわっと投げる竿でした。

キャストウエイトはMAX5g表記。

軽いものは0.4gのスプーンから投げて使ってました。

(このハント0.4gとか)

前述のパワーが無くていまいち飛距離を出しにくい以外は普通にマイクロが扱えます。

レギュラーテーパー+柔らかいソリッドということで、スプーン・クランクの巻きの釣りはOKですが、逆に操作系の釣りは結構苦手。

スプーンを使うにしても、誘いを入れていくときは上手く入力が伝わらないのでちょっとストレスだったかな。

ラインはフロロ1.5ポンド、エステルは0.25~0.3号、PE0.15号~0.4号でやりました。

ガイド材質に由来するようなトラブルは特に感じず。

フロロと合わせると、使用感がもっさりし過ぎて自分の好みではない使用感ですが、乗せセッティングやクランク用としてならアリな感じ。

エステルでスプーンをやるのはなかなか合っていました。

PEでは放流狩りでバイトを弾かずに掛ける意図で使ったり、クランクで使ったり。

というわけで、ガイド絡みや反発力不足と言った所に目を瞑れば、普通に釣りはこなせました。

このロッドの悪い所は、何と言っても反発力の無さ。

自重の軽さ=カーボンの薄さとなり、軽いのに強い上質な素材を使えるわけがないのでそれがパワー不足に直結したってトコでしょうか。

まあでも・・・いうて3800円だからなぁ。

高い竿が使いやすいのは当たり前なので、可能な限り安く、軽量で、ソリッドティップのロッドが欲しいのなら、レジェスタトラウトは選択肢として真っ先に挙げていいロッドだと思います。

だって・・・3800円出して他にどんな竿があるって言うんだ。

プロマリン - レジェスタトラウト60UL

今回は激安ロッドに分類されるエントリークラスエリアロッドの出番。

先に結論を書いておくと、まあこの値段なら結構使えるかなってモノです。

気になるそのお値段、釣具店の店頭では税込み3800円でした。

ネット通販でもそんぐらいみたい。定価は8800円って書いてあるけど。

エントリークラスのラインナップが充実しているプロマリンらしいお値段です。

初心者やお金を掛けない人なら一度はお世話になるメーカーなハズ。

グリップはコルクでシート部分はnotフジ。

コルク部分とプラスチック部分との接着が雑で隙間があり、キャスティング時などにココが軋む感触があります。

デザインはオレンジのパーツが多く、あまり安っぽさはありません。

ガイド数9個(notフジ)、ハードガイド。

フレーム形状はYSGっぽかったり・・・

ティップ部はこんなんなので糸絡みはします。

ガイドリングはトップガイドのみ光沢が違いフジのSiCガイドと同じようなテカり方をしているので中華SiCかとも思われますが、ここに言及されている文言はネットでも見つけられなかったのでよくわかりません。

トップガイドリングだけ材質が違うのは明らかです。

フレーム形状はこんなん。

継ぎ目は逆並継。

このロッドの特徴は何といってもソリッドティップであることと、軽量であること。

ティップ側からトップ含め5個目のガイドの所からソリッドになっています。

ソリッド部は柔らかくペナペナで、ティップだけ曲げるとこんなん。

全体に負荷を掛けたベンドカーブでこんなん。

不自然感は特になく、普通のレギュラーテーパー。

ロッド自重はカタログ値69g、実測約66g。

ティップ側重量は実測7.5g。

振ってみると、その自重通り思いのほか軽いのがわかります。

ティップの戻りも早いため、ダルさがありません。

4千円以下で買えるロッドってボヨボヨだったり、やけに重かったりと、そこそこいい道具を使っている身からすると値段相応な不満感がありますが、振っただけの感じではレジェスタトラウトは意外と出来る子かもしれないという期待を抱かせてくれます。

(抱いたのでつい買ってしまったんです)

実際投げたり魚を掛けた感じでは・・・

値段相応だなぁと思ったのが反発力の無さ。

魚を掛けるとわかりますが、反発力が足りずに曲がったら曲がっただけで戻ってこない、という印象を受けます。

キャスト時にも反発力不足を感じるのでちょっと力んで投げたいところですが、そこでペナペナのソリッドティップが悪さをします。

力んで投げるとティップが暴れて糸絡みを起こします。

(反発力が無いんですが)反発力を使ってふわっと投げる竿でした。

キャストウエイトはMAX5g表記。

軽いものは0.4gのスプーンから投げて使ってました。

(このハント0.4gとか)

前述のパワーが無くていまいち飛距離を出しにくい以外は普通にマイクロが扱えます。

レギュラーテーパー+柔らかいソリッドということで、スプーン・クランクの巻きの釣りはOKですが、逆に操作系の釣りは結構苦手。

スプーンを使うにしても、誘いを入れていくときは上手く入力が伝わらないのでちょっとストレスだったかな。

ラインはフロロ1.5ポンド、エステルは0.25~0.3号、PE0.15号~0.4号でやりました。

ガイド材質に由来するようなトラブルは特に感じず。

フロロと合わせると、使用感がもっさりし過ぎて自分の好みではない使用感ですが、乗せセッティングやクランク用としてならアリな感じ。

エステルでスプーンをやるのはなかなか合っていました。

PEでは放流狩りでバイトを弾かずに掛ける意図で使ったり、クランクで使ったり。

というわけで、ガイド絡みや反発力不足と言った所に目を瞑れば、普通に釣りはこなせました。

このロッドの悪い所は、何と言っても反発力の無さ。

自重の軽さ=カーボンの薄さとなり、軽いのに強い上質な素材を使えるわけがないのでそれがパワー不足に直結したってトコでしょうか。

まあでも・・・いうて3800円だからなぁ。

高い竿が使いやすいのは当たり前なので、可能な限り安く、軽量で、ソリッドティップのロッドが欲しいのなら、レジェスタトラウトは選択肢として真っ先に挙げていいロッドだと思います。

だって・・・3800円出して他にどんな竿があるって言うんだ。

プロマリン - レジェスタトラウト60UL

2023年05月26日

ゴーセン ファータスティック レゾネーターFR602XULのインプレ

いきなりだが使用しているタックルのお話を書き残しておこうと思う第3弾。

今回はマイナー?なゴーセンのエリアトラウトロッド、レゾネーター。

2019年発売かな?

通常2万円台後半の価格帯です。

記憶にある限り、ゴーセンがエリアトラウトロッドを作ったのはこれが初かな?

うんこ型スプーンを出してきたときはなかなか茶目っ気あるメーカーだなぁと思ったのですが、レゾネーターはガチなやつ。

折れたらもう1本買ってもいいと思えるめっちゃ良い竿でした。

またしてもインプレが実質3行で終わってしまった。

自分が買ったのはFR602XUL。

なんかネットを見てると型番がFRで始まるのとFSRになってるのがあるっぽいんだけど、何か違いがあるのか?

そこはちょっとよくわかんなかったです。

XUL表記ですが、ティップが柔らかくベリー・バットはXUL表記にしては強めのパワー。

まあ、今どきロッドのパワー表記なんてメーカーによって(メーカー内でさえも)まちまちだし、メーカー独自表記パワーなんかも出てくると何が何やらで何の参考にもなりゃしませんが、一般的なXULというパワーから想像される柔らかく全体的によく曲がるロッドだと思っていると、気持ち強いな、と思うでしょう。

とはいえガチガチと言うほどは硬くなく、魚が掛かればしっかりバットまで負荷が乗ってきます。

柔らかいティップは、チューブラーなのにソリッドティップを思わせるほど、それに近い感覚でスッと入る繊細なティップです。

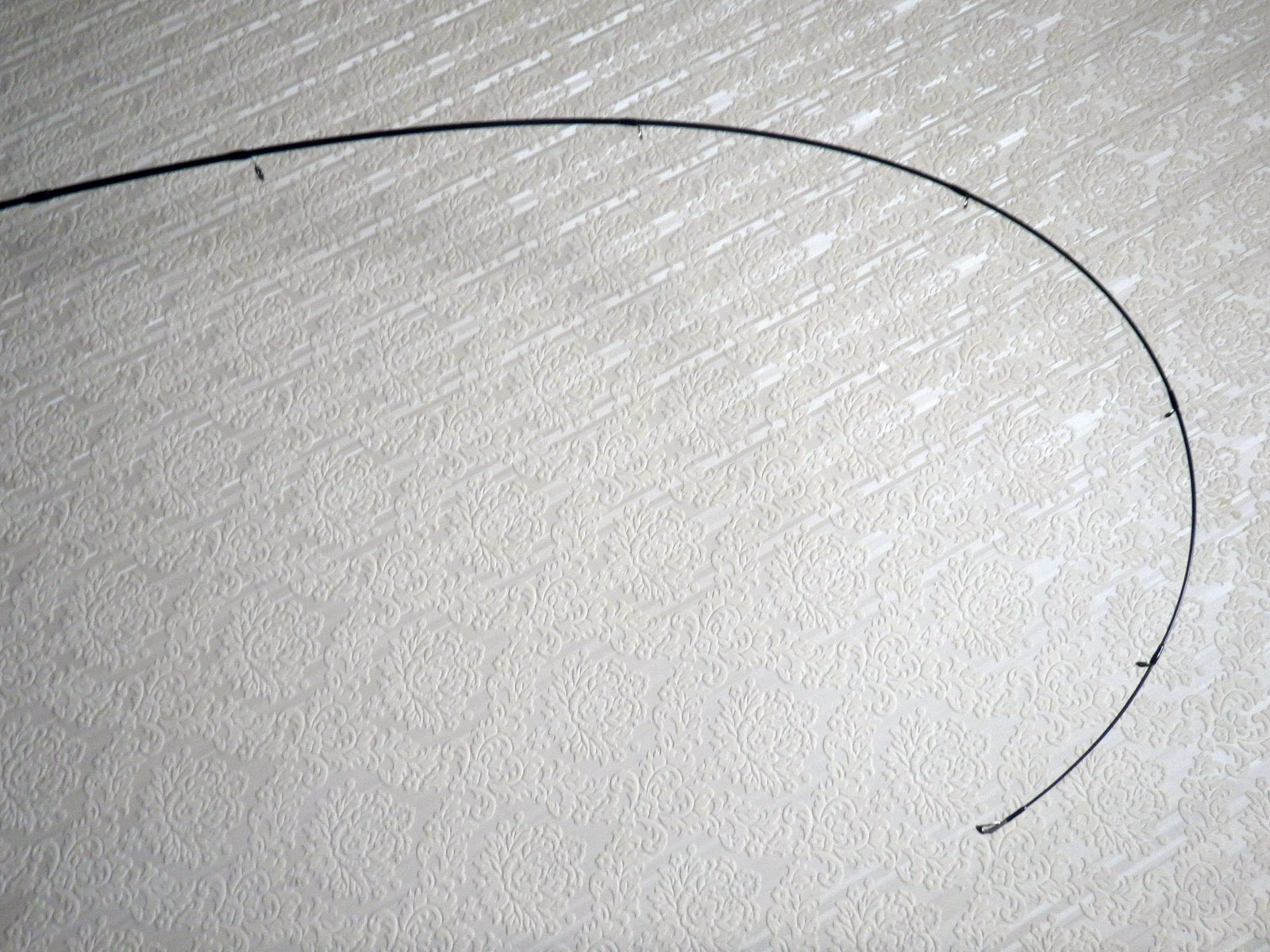

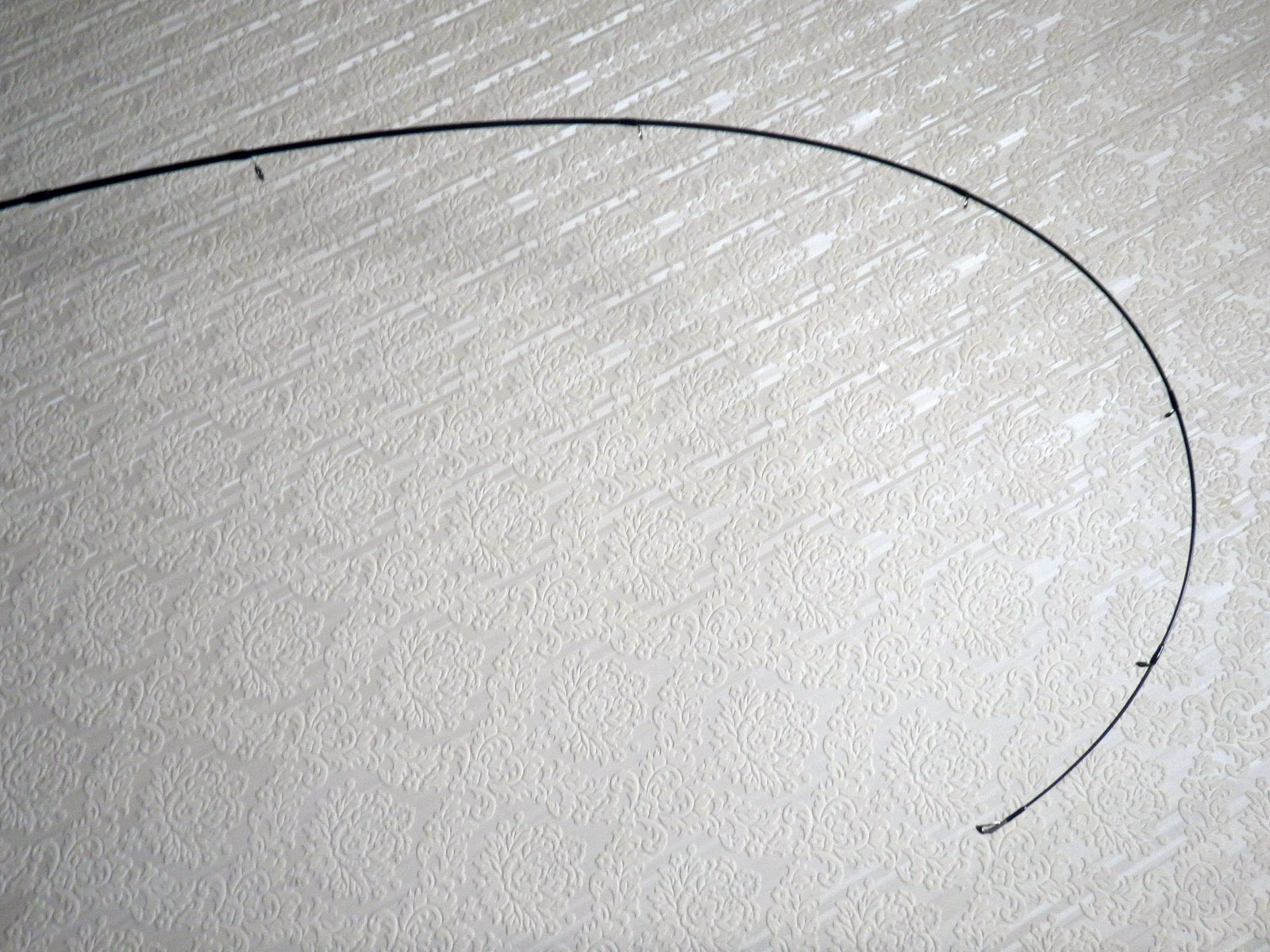

ちょっと上手く撮れなかったけどティップだけ曲げる負荷でこんな感じ。

ソリッドティップっぽいでしょう?

ロッド自重は実測66g。

まあ普通な軽さ。

なのですが・・・

ティップ側はなんと実測5g。

手持ちのロッドインプレ3本目ですが、アイオンが約7.1g、ファインテールが約6.9gであることを考えるとズバ抜けて軽いです。

それはロッドの振りにも大きく影響していて、振りの軽さはちょっと、なかなか、大した軽さです。

ロッド自重そのものがレゾネーターより軽いファインテール(約53g)と比べても、レゾネーターは振りそのものが圧倒的に軽いのです。

軽さそのものに加え、曲がったロッドの戻りが収束するのが早いです。

予備知識なしに釣具屋で触って、えっ!?何この軽さ!?って驚いて、

いったん落ち着いて、

レジへ持っていきました。

感覚的に、最近のショートレングスアジングロッドに近い振りの軽さ(ティップ側の重さがとても軽く感じられる)と言えば伝わるでしょうか。

ガイドがチタンであることに加え、ガイド個数が7個というのが軽さの秘訣かな。

最近のロッドってだいたいガイドは9個だもんね。

この振りの軽さを体感してしまうと、他のメーカーのロッドもガイド7個でええんやない・・・?

って思わないでもない。

軽さはそのまま感度に直結して、細かい情報も拾えている気がします。

で、アジングに使ってみたら、アジングロッドを買う必要を感じないぐらいには普通にアジが釣れました。

乗せ掛けで言うと、どっちも出来る感じ。

掛けにいってもいいしそのまま巻き続けて乗せてもいいです。

先にこのロッドを使用していたお知り合いは、巻いてれば勝手に乗るので便利、との評でした。

マイクロスプーンからクランクまで、巻きの釣りは得意な竿です。

購入してからはスプーンのメインロッドとして活躍しましたが、1本しか竿を出さないときはこれでミノーもボトムもやってました。

バット強めのファーストテーパーなので、やろうと思えば何でもできます。

合わせるラインは、フロロとエステルでしか使ってないですが・・・

フロロと合わせると曲がるティップと伸びるラインの効果で若干モサッとします。

エステルと合わせると繊細なティップが間を作ってくれるので、(全く弾かないわけじゃないけど)強いバイトも弾くことは少ないかな。

なのでほぼエステル一択で運用しています。

あとね、初めてこのTVSリールシートのロッドを使ったんですが、これ、個人的にはかなり高評価なグリップでした。

グリップ中央のブランクスルーデザインの所に中指の先が引っかかって収まるし、フロントグリップの凹んでる部分にちょうど指先が乗るので、本当に実に良く手に馴染みます。ディオじゃないけど。

そして魚を掛けてグッと握った時、小指と薬指と手のひらで保持する部分(フード+ナット部分)がちょっと太いんです。

棒状のものを握るときって、野球のバットしかり剣道の竹刀しかり、小指と薬指がキモなんですよ。

そこが太いため、しっかり手のひらと指でグリップして安定します。

意図してこのグリップにしているのなら、デザインした人はよーく釣りのことをわかっている。と思います。

で、このロッドの悪い所は自分的には特になし。

まあ、マイナーなロッドなので、実力の割に知名度の無さというのが悪い所(?)かな・・・

あとカタログ落ちしちゃった所か・・・

ロッドメーカーではないゴーセンが(恐らく)エリアロッド展開1シリーズ目でこのようなロッドを出してきたってのは、エリアのエキスパートが関わって相当練りこんで完成させてきたのが透けて見えます。

素直にゴーセンさんすごいですわ。

ちなみに、現在amazonで18,500円で買えてしまいます。

ウッソでしょ・・・価格破壊もいい所やん・・・

FATA Stick レゾネーター 602XUL

今回はマイナー?なゴーセンのエリアトラウトロッド、レゾネーター。

2019年発売かな?

通常2万円台後半の価格帯です。

記憶にある限り、ゴーセンがエリアトラウトロッドを作ったのはこれが初かな?

うんこ型スプーンを出してきたときはなかなか茶目っ気あるメーカーだなぁと思ったのですが、レゾネーターはガチなやつ。

折れたらもう1本買ってもいいと思えるめっちゃ良い竿でした。

またしてもインプレが実質3行で終わってしまった。

自分が買ったのはFR602XUL。

なんかネットを見てると型番がFRで始まるのとFSRになってるのがあるっぽいんだけど、何か違いがあるのか?

そこはちょっとよくわかんなかったです。

XUL表記ですが、ティップが柔らかくベリー・バットはXUL表記にしては強めのパワー。

まあ、今どきロッドのパワー表記なんてメーカーによって(メーカー内でさえも)まちまちだし、メーカー独自表記パワーなんかも出てくると何が何やらで何の参考にもなりゃしませんが、一般的なXULというパワーから想像される柔らかく全体的によく曲がるロッドだと思っていると、気持ち強いな、と思うでしょう。

とはいえガチガチと言うほどは硬くなく、魚が掛かればしっかりバットまで負荷が乗ってきます。

柔らかいティップは、チューブラーなのにソリッドティップを思わせるほど、それに近い感覚でスッと入る繊細なティップです。

ちょっと上手く撮れなかったけどティップだけ曲げる負荷でこんな感じ。

ソリッドティップっぽいでしょう?

ロッド自重は実測66g。

まあ普通な軽さ。

なのですが・・・

ティップ側はなんと実測5g。

手持ちのロッドインプレ3本目ですが、アイオンが約7.1g、ファインテールが約6.9gであることを考えるとズバ抜けて軽いです。

それはロッドの振りにも大きく影響していて、振りの軽さはちょっと、なかなか、大した軽さです。

ロッド自重そのものがレゾネーターより軽いファインテール(約53g)と比べても、レゾネーターは振りそのものが圧倒的に軽いのです。

軽さそのものに加え、曲がったロッドの戻りが収束するのが早いです。

予備知識なしに釣具屋で触って、えっ!?何この軽さ!?って驚いて、

いったん落ち着いて、

レジへ持っていきました。

感覚的に、最近のショートレングスアジングロッドに近い振りの軽さ(ティップ側の重さがとても軽く感じられる)と言えば伝わるでしょうか。

ガイドがチタンであることに加え、ガイド個数が7個というのが軽さの秘訣かな。

最近のロッドってだいたいガイドは9個だもんね。

この振りの軽さを体感してしまうと、他のメーカーのロッドもガイド7個でええんやない・・・?

って思わないでもない。

軽さはそのまま感度に直結して、細かい情報も拾えている気がします。

で、アジングに使ってみたら、アジングロッドを買う必要を感じないぐらいには普通にアジが釣れました。

乗せ掛けで言うと、どっちも出来る感じ。

掛けにいってもいいしそのまま巻き続けて乗せてもいいです。

先にこのロッドを使用していたお知り合いは、巻いてれば勝手に乗るので便利、との評でした。

マイクロスプーンからクランクまで、巻きの釣りは得意な竿です。

購入してからはスプーンのメインロッドとして活躍しましたが、1本しか竿を出さないときはこれでミノーもボトムもやってました。

バット強めのファーストテーパーなので、やろうと思えば何でもできます。

合わせるラインは、フロロとエステルでしか使ってないですが・・・

フロロと合わせると曲がるティップと伸びるラインの効果で若干モサッとします。

エステルと合わせると繊細なティップが間を作ってくれるので、(全く弾かないわけじゃないけど)強いバイトも弾くことは少ないかな。

なのでほぼエステル一択で運用しています。

あとね、初めてこのTVSリールシートのロッドを使ったんですが、これ、個人的にはかなり高評価なグリップでした。

グリップ中央のブランクスルーデザインの所に中指の先が引っかかって収まるし、フロントグリップの凹んでる部分にちょうど指先が乗るので、本当に実に良く手に馴染みます。ディオじゃないけど。

そして魚を掛けてグッと握った時、小指と薬指と手のひらで保持する部分(フード+ナット部分)がちょっと太いんです。

棒状のものを握るときって、野球のバットしかり剣道の竹刀しかり、小指と薬指がキモなんですよ。

そこが太いため、しっかり手のひらと指でグリップして安定します。

意図してこのグリップにしているのなら、デザインした人はよーく釣りのことをわかっている。と思います。

で、このロッドの悪い所は自分的には特になし。

まあ、マイナーなロッドなので、実力の割に知名度の無さというのが悪い所(?)かな・・・

あとカタログ落ちしちゃった所か・・・

ロッドメーカーではないゴーセンが(恐らく)エリアロッド展開1シリーズ目でこのようなロッドを出してきたってのは、エリアのエキスパートが関わって相当練りこんで完成させてきたのが透けて見えます。

素直にゴーセンさんすごいですわ。

ちなみに、現在amazonで18,500円で買えてしまいます。

ウッソでしょ・・・価格破壊もいい所やん・・・

FATA Stick レゾネーター 602XUL

2023年03月22日

メジャークラフト ファインテールエリアFAX-602Lのインプレ

いきなりだが使用しているタックルのお話を書き残しておこうと思う第2弾。

今回はメジャークラフトのエリアトラウトロッド、ファインテールエリア。

もうね、最初に書いてしまうと、このロッド及びファインテールエリアシリーズはすごく良いです。

実質インプレ3行で終わってごめんね。

自分が買ったのはFAX-602Lという最もパワーが強いモデル。

2年半ぐらい使いました。

(と、あとFAX-632SULというモデルも買ったんですが、それは自分に合わず手放し済み)

テーパーは癖の無いレギュラーファースト。

ティップは特に柔らかくも無く、ごく普通のチューブラーティップです。

ちなみに、Lパワーですが0.4~0.7gのマイクロスプーンも余裕でやっちゃえます。

乗せ掛けで言えば掛け。

メジャクラはどういうわけか、ロッドの自重を公表していません。

何故かは知りませんけど、でも他メーカーに比べてロッドが重いから、などという理由ではないでしょうね。

だってこのロッド、めちゃ軽いですもん。

自重実測で53.6g

事前情報が無い状態でこのロッドを触った時には振りの軽さ・シャープさにビックリしました。

一部の超軽量を謳うロッドを除けば、大抵のミドル~ハイエンドロッドより軽いです。

もちろん設計思想はそれぞれあるので軽さが全てではないですが、軽いに越したことはありません。

操作性、感度面でもメリットは大きいです。

ティップ側自重実測で7gを切る程度。

定価2万円なのでガイドはステンレスフレームSIC-Sですが、それでこの振りの軽さか~。

もしチタンガイドだったら・・・ガイド個数が少なかったら・・・

この振りの軽さにプラスしてブランクスのブレにくさがあり、振った時の収束が早いので操作性が良いです。

自分はスプーンのサイトフィッシングで誘いを掛けて魚を食わしていくのがまあまあ得意(当社調べ)なのですが、その時のアクション入力の大小が本当に思った通りに決まります。

というか、このロッドを使い始めたおかげでそういう釣りが出来るようになったのですが・・・

ファインテールの軽さとシャープさの賜物で、ダルいロッドではこうはいかないです。

使い始めてからメインロッドとなるまでそんなに時間は必要ありませんでした。

今回この602Lというモデルの長所の一つに、組み合わせるライン次第で何でもこなせる、というのがあります。

フロロと合わせたときは、硬めのパワーをフロロの伸びが補ってバイトを弾きません。

スプーンもクランクもこなせて、ロッド自体に張りがあるため操作系のミノーもボトムも自分はやっちゃえます。

ザ・オールマイティー。

自分の運用にも合ったセッティングでお気に入り。

なので、ほぼフロロセッティングで釣りしてます。

エステルと合わせると高感度セッティングに。

バイトが弱く感度面で補いたい時にはこのセッティングです。

デメリットとしては、ロッド硬い+ライン伸びないという合わせ技でバイトを弾くことがあり、自分はそれが嫌いなのであんまりエステルセッティングにすることはないです。

PEと合わせた時は、ミノーやボトムの操作系の釣りと、大型魚向けのセッティングに。

特に大型魚を狙っていくのに、シリーズ最強のLパワーってのが活きてきます。

また、マジックジャークでは無い、色物・大物狙いのエリアミノーイング用としても、5~7cmの引き抵抗の低いミノーならしっかり対応できます。

自分的にしっくり来るのはイーグルプレーヤーDTやパニッシュ55~70あたりかな。

ただしライン・リーダーが太くなるほどガイド抜けが悪いのと、メガララやデンス60USクラスはさすがに無理かな・・・

このようにライン次第でほとんどの釣りに対応できるので、どの釣り場へ行くにも必ず持っていくし、釣り場に1本だけしか持っていけないならこのロッドにします。

このロッド、基本的に自分にはベタ褒めするしかなく欠点は特にないです。

まあ人によってはメジャークラフト製であるのが気になっているかと思われます。

あんまりトラウトのイメージ無いですもんね。

ですが、冒頭でも書きましたがファインテールエリアシリーズはすごく良いです。

ファインテールの全てのモデルを買って使ったわけではなく、店頭で触ったり知り合いが持っているのを使わせてもらった程度ではありますが、モデルごとに想定される使用状況に合わせたテーパーセッティングがしっかりされているように思います。

同じ設計・テーパーのまま、パワーを強めたり弱めたりしてモデル展開・・・っていう安直な作りでは決してないですね。

このロッドの設計に関わった人がしっかりエリアをやりこんでいるのが透けて見え、限られた予算で最高のものを作ろという意気込みが感じられます。

なので、現時点でこの完成度であるなら、次にファインテールがモデルチェンジするときは一体どうなってしまうのか?

ちょっと想像が付かないです。

価格帯的にヴァルケインのゼロヴァージシリーズがライバルかなと思います。

ゼロヴァージもモデルごとに作りこんでいるので良いモデル揃い。

もう良し悪しではなく好みの問題になりますが、シャープさが欲しいならファインテール、ダルさが欲しいならゼロヴァージでしょうかね?

今回はメジャークラフトのエリアトラウトロッド、ファインテールエリア。

もうね、最初に書いてしまうと、このロッド及びファインテールエリアシリーズはすごく良いです。

実質インプレ3行で終わってごめんね。

自分が買ったのはFAX-602Lという最もパワーが強いモデル。

2年半ぐらい使いました。

(と、あとFAX-632SULというモデルも買ったんですが、それは自分に合わず手放し済み)

テーパーは癖の無いレギュラーファースト。

ティップは特に柔らかくも無く、ごく普通のチューブラーティップです。

ちなみに、Lパワーですが0.4~0.7gのマイクロスプーンも余裕でやっちゃえます。

乗せ掛けで言えば掛け。

メジャクラはどういうわけか、ロッドの自重を公表していません。

何故かは知りませんけど、でも他メーカーに比べてロッドが重いから、などという理由ではないでしょうね。

だってこのロッド、めちゃ軽いですもん。

自重実測で53.6g

事前情報が無い状態でこのロッドを触った時には振りの軽さ・シャープさにビックリしました。

一部の超軽量を謳うロッドを除けば、大抵のミドル~ハイエンドロッドより軽いです。

もちろん設計思想はそれぞれあるので軽さが全てではないですが、軽いに越したことはありません。

操作性、感度面でもメリットは大きいです。

ティップ側自重実測で7gを切る程度。

定価2万円なのでガイドはステンレスフレームSIC-Sですが、それでこの振りの軽さか~。

もしチタンガイドだったら・・・ガイド個数が少なかったら・・・

この振りの軽さにプラスしてブランクスのブレにくさがあり、振った時の収束が早いので操作性が良いです。

自分はスプーンのサイトフィッシングで誘いを掛けて魚を食わしていくのがまあまあ得意(当社調べ)なのですが、その時のアクション入力の大小が本当に思った通りに決まります。

というか、このロッドを使い始めたおかげでそういう釣りが出来るようになったのですが・・・

ファインテールの軽さとシャープさの賜物で、ダルいロッドではこうはいかないです。

使い始めてからメインロッドとなるまでそんなに時間は必要ありませんでした。

今回この602Lというモデルの長所の一つに、組み合わせるライン次第で何でもこなせる、というのがあります。

フロロと合わせたときは、硬めのパワーをフロロの伸びが補ってバイトを弾きません。

スプーンもクランクもこなせて、ロッド自体に張りがあるため操作系のミノーもボトムも自分はやっちゃえます。

ザ・オールマイティー。

自分の運用にも合ったセッティングでお気に入り。

なので、ほぼフロロセッティングで釣りしてます。

エステルと合わせると高感度セッティングに。

バイトが弱く感度面で補いたい時にはこのセッティングです。

デメリットとしては、ロッド硬い+ライン伸びないという合わせ技でバイトを弾くことがあり、自分はそれが嫌いなのであんまりエステルセッティングにすることはないです。

PEと合わせた時は、ミノーやボトムの操作系の釣りと、大型魚向けのセッティングに。

特に大型魚を狙っていくのに、シリーズ最強のLパワーってのが活きてきます。

また、マジックジャークでは無い、色物・大物狙いのエリアミノーイング用としても、5~7cmの引き抵抗の低いミノーならしっかり対応できます。

自分的にしっくり来るのはイーグルプレーヤーDTやパニッシュ55~70あたりかな。

ただしライン・リーダーが太くなるほどガイド抜けが悪いのと、メガララやデンス60USクラスはさすがに無理かな・・・

このようにライン次第でほとんどの釣りに対応できるので、どの釣り場へ行くにも必ず持っていくし、釣り場に1本だけしか持っていけないならこのロッドにします。

このロッド、基本的に自分にはベタ褒めするしかなく欠点は特にないです。

まあ人によってはメジャークラフト製であるのが気になっているかと思われます。

あんまりトラウトのイメージ無いですもんね。

ですが、冒頭でも書きましたがファインテールエリアシリーズはすごく良いです。

ファインテールの全てのモデルを買って使ったわけではなく、店頭で触ったり知り合いが持っているのを使わせてもらった程度ではありますが、モデルごとに想定される使用状況に合わせたテーパーセッティングがしっかりされているように思います。

同じ設計・テーパーのまま、パワーを強めたり弱めたりしてモデル展開・・・っていう安直な作りでは決してないですね。

このロッドの設計に関わった人がしっかりエリアをやりこんでいるのが透けて見え、限られた予算で最高のものを作ろという意気込みが感じられます。

なので、現時点でこの完成度であるなら、次にファインテールがモデルチェンジするときは一体どうなってしまうのか?

ちょっと想像が付かないです。

価格帯的にヴァルケインのゼロヴァージシリーズがライバルかなと思います。

ゼロヴァージもモデルごとに作りこんでいるので良いモデル揃い。

もう良し悪しではなく好みの問題になりますが、シャープさが欲しいならファインテール、ダルさが欲しいならゼロヴァージでしょうかね?

2023年03月12日

アブガルシア アイオンAINS-602ULS+のインプレ

いきなりだが使用しているタックルのお話を書き残しておこうと思う。

今回はアブのエリアトラウトロッド、アイオン。

2022年発売のAINS-602ULS+というソリッドティップのモデルです。

日本のメタルバンドにもアイオンというバンドがあり、このロッドはメタラーである俺のためにあるロッドやでぇ!ということで買いました。

・・・だからダイワのアウトレイジも欲しいロッドなんだよね。

アイオンとは、ギリシア語で世代や時代という意味があるそうです。

アブのエリアロッドはこれが2本目で、以前にもディプロマットナノというロッドを使ってました。

定価に3千円の差がありアイオンの方が安いものの、1万円台で手に入るという点で勝手ながらアイオンはディプロマットナノの後継機種に当たるのかな?と思っています。

価格差は主にガイドかな?

ディプロマットナノはSIC+トルザイトトップで、アイオンは全ガイドがアルコナイト。

ディプロマットナノはDNS-612ULSという、ソリッドティップのモデルを使っていました。

既に手放してしまい手元に無いですが、ソリッドティップながらも最近流行りのハードソリッド・ショートソリッドではなく柔らかいペナっとしたティップと強めのベリー・バットというものだったと思います。

当時参加したサンクチュアリの大会で優勝した時メインに使ったロッドでもあり、思い出を含めてもなかなか良い印象のロッドでした。

その後はしばらくチューブラーティップのロッドばかり買って使っていたのですが、エステルラインでスプーンを投げていると強いバイトを弾くことがあるのが気になりはじめてしまい、再びソリッドティップロッドが使ってみたいなぁと。

そこへこのアイオンのソリッドティップモデルですよ。

ディプロマットナノのリファイン的なのを期待して買ってみました。

結果から言うと全然違うロッドでしたが、しばらく使ってみて(200匹は釣ったかな?)のインプレです。

ロッド重量はカタログ上65g、実測値で66.3g。

実売1万2千円ちょいのロッドなので、値段にしてはなかなか軽量かと。

軽さが全てではないですが、重いよりは軽い方がいいからね。

2ピースのティップ側重量は7.1g。

参考までに、もっと軽いロッドでは5g台のものもあるため、まあ普通ぐらい?

振った感じでは軽くシャキッとしている振りで鈍さ・ダルさは感じないです。

ソリッド部分は、やはり最近流行りのハードタイプではなく柔らかいティップです。

トップガイド含めて上から4個目の所までがソリッド。

ロッドを曲げた感じでは、結構曲がるテーパーデザイン。

メーカーウェブサイトでの説明ではファーストテーパー表記となっています。

が、それはちょっと自分的に違うというか・・・

ソリッドティップロッドなのでティップ部分だけ軽く曲げると、そりゃまあファーストテーパーにはなりますが・・・

負荷が掛かってくるとどんどんベリー~バットまで曲がりこんでいきます。

矢印がラインの方向。

こっちの角度の方が実釣に近いかな。

写真の写り方でわかり辛いですが、バット部分もかなり曲がってきています。

もうスローテーパーに片足突っ込んでるレギュラーテーパーです。

なので、ベリー・バットが強めだったディプロマットナノとは全然違う感触のロッドでした。

乗せ・掛けで言えば完全に乗せロッドです。

自分がスプーンを投げる時はフロロかエステルがメインのライン。

いろいろ試しましたが、まずフロロと組み合わせた時は「ラインが伸びる+ロッドが曲がってしまう」のマイナス相乗効果を発揮してしまい、ラインアタリをとって出来るだけ早くフッキングする、という掛けるタイプの釣りとは全く合いませんでした。

掛けたつもりでもロッドが曲がってるだけで刺さりきらず、掛け損ない&バラし、というのがあり・・・

逆に、バイトがあっても巻き続け、重みが乗ってきてから巻き合わせでフッキングすればバッチリでした。

一方伸びの少ないエステルかPEラインと組み合わせれば掛けの釣りはまあまあ出来るし、強いバイトもロッドが吸収して弾かないので悪くなかったです。

ロッドそのものの感度も悪くはないのでアタリはしっかり取れますね。

それと、クランクにも合います。

ガン!と大きく出るクランクのバイトを弾かず捉えてくれて、逆にニョロの低速巻きでハムッとフックだけ咥えるバイトにもよく針が残る感じがします。

掛けてからはよく曲がるので、バラシも少ないように思います。

自分の運用では、スプーンをやるならエステル一択、クランクをやるならフロロかPEと組み合わせるのが一番合ってるかなぁって感じでした。

それと自分の行く釣り場では滅多に無いことですが、掛けの釣りがどうしても魚と噛みあわず乗せが必要って時にも出番ってとこでしょうか。

というわけで、振りがシャープで軽く鈍重さを感じず、今どきの低価格帯(~2万まで)のロッドで乗せ方向の釣りにマッチしたロッドはなかなか無いので、そういうのをお探しの方にはオススメできるロッドです。

あと、フッキングが強く、どうしてもエステルで合わせ切れしてしまう人にも、(ある程度は)ロッドが吸収してくれるので良いかなと思います。

さすがにバスみたいな鬼フッキングする人はカバーしきれませんが(笑)

ソリッドティップのよく曲がるロッドということでゼロヴァージのISS-ULと方向性は似てるかもですが、ISS-ULほどのダルさは感じないです。

ISS-ULの方がティップが固いです。

で・・・このロッドについて良くなかった点は、ずばりグリップ。

まず、エリアロッドの中ではグリップが太めです。

太さはまあ好みの問題でもありますが、良くなかったのはフロントグリップ形状と大きさ。

ツーフィンガーでロッドを持つと、フードも兼ねているフロントグリップ後端の角が中指の側面に当たります。

角が直角の金属パーツで、それがモロに当たるんです。

一日中アイオンを握って釣りをすると、痕が付いて翌日まで黒ずむぐらいには・・・

特別指が太いとか、握り方がおかしいとか、そういうわけではないのですがね。

画像で見比べると・・・

フジSKSSのロッドだとこれぐらい・・・

フジTVSのロッドでこんな感じで・・・

アイオンのアブオリジナルグリップはこう。

グリップが太いためパーツも大きくなり、上2本に比べてグリップの角が出っ張っているのがわかります。

んー、このグリップさえどうにかなってれば、ダメって言えるような欠点は無いんだけど・・・

惜しいよ~アブさん。

初めて自分のロッドのグリップを交換したくなりました。

今回はアブのエリアトラウトロッド、アイオン。

2022年発売のAINS-602ULS+というソリッドティップのモデルです。

日本のメタルバンドにもアイオンというバンドがあり、このロッドはメタラーである俺のためにあるロッドやでぇ!ということで買いました。

・・・だからダイワのアウトレイジも欲しいロッドなんだよね。

アイオンとは、ギリシア語で世代や時代という意味があるそうです。

アブのエリアロッドはこれが2本目で、以前にもディプロマットナノというロッドを使ってました。

定価に3千円の差がありアイオンの方が安いものの、1万円台で手に入るという点で勝手ながらアイオンはディプロマットナノの後継機種に当たるのかな?と思っています。

価格差は主にガイドかな?

ディプロマットナノはSIC+トルザイトトップで、アイオンは全ガイドがアルコナイト。

ディプロマットナノはDNS-612ULSという、ソリッドティップのモデルを使っていました。

既に手放してしまい手元に無いですが、ソリッドティップながらも最近流行りのハードソリッド・ショートソリッドではなく柔らかいペナっとしたティップと強めのベリー・バットというものだったと思います。

当時参加したサンクチュアリの大会で優勝した時メインに使ったロッドでもあり、思い出を含めてもなかなか良い印象のロッドでした。

その後はしばらくチューブラーティップのロッドばかり買って使っていたのですが、エステルラインでスプーンを投げていると強いバイトを弾くことがあるのが気になりはじめてしまい、再びソリッドティップロッドが使ってみたいなぁと。

そこへこのアイオンのソリッドティップモデルですよ。

ディプロマットナノのリファイン的なのを期待して買ってみました。

結果から言うと全然違うロッドでしたが、しばらく使ってみて(200匹は釣ったかな?)のインプレです。

ロッド重量はカタログ上65g、実測値で66.3g。

実売1万2千円ちょいのロッドなので、値段にしてはなかなか軽量かと。

軽さが全てではないですが、重いよりは軽い方がいいからね。

2ピースのティップ側重量は7.1g。

参考までに、もっと軽いロッドでは5g台のものもあるため、まあ普通ぐらい?

振った感じでは軽くシャキッとしている振りで鈍さ・ダルさは感じないです。

ソリッド部分は、やはり最近流行りのハードタイプではなく柔らかいティップです。

トップガイド含めて上から4個目の所までがソリッド。

ロッドを曲げた感じでは、結構曲がるテーパーデザイン。

メーカーウェブサイトでの説明ではファーストテーパー表記となっています。

が、それはちょっと自分的に違うというか・・・

ソリッドティップロッドなのでティップ部分だけ軽く曲げると、そりゃまあファーストテーパーにはなりますが・・・

負荷が掛かってくるとどんどんベリー~バットまで曲がりこんでいきます。

矢印がラインの方向。

こっちの角度の方が実釣に近いかな。

写真の写り方でわかり辛いですが、バット部分もかなり曲がってきています。

もうスローテーパーに片足突っ込んでるレギュラーテーパーです。

なので、ベリー・バットが強めだったディプロマットナノとは全然違う感触のロッドでした。

乗せ・掛けで言えば完全に乗せロッドです。

自分がスプーンを投げる時はフロロかエステルがメインのライン。

いろいろ試しましたが、まずフロロと組み合わせた時は「ラインが伸びる+ロッドが曲がってしまう」のマイナス相乗効果を発揮してしまい、ラインアタリをとって出来るだけ早くフッキングする、という掛けるタイプの釣りとは全く合いませんでした。

掛けたつもりでもロッドが曲がってるだけで刺さりきらず、掛け損ない&バラし、というのがあり・・・

逆に、バイトがあっても巻き続け、重みが乗ってきてから巻き合わせでフッキングすればバッチリでした。

一方伸びの少ないエステルかPEラインと組み合わせれば掛けの釣りはまあまあ出来るし、強いバイトもロッドが吸収して弾かないので悪くなかったです。

ロッドそのものの感度も悪くはないのでアタリはしっかり取れますね。

それと、クランクにも合います。

ガン!と大きく出るクランクのバイトを弾かず捉えてくれて、逆にニョロの低速巻きでハムッとフックだけ咥えるバイトにもよく針が残る感じがします。

掛けてからはよく曲がるので、バラシも少ないように思います。

自分の運用では、スプーンをやるならエステル一択、クランクをやるならフロロかPEと組み合わせるのが一番合ってるかなぁって感じでした。

それと自分の行く釣り場では滅多に無いことですが、掛けの釣りがどうしても魚と噛みあわず乗せが必要って時にも出番ってとこでしょうか。

というわけで、振りがシャープで軽く鈍重さを感じず、今どきの低価格帯(~2万まで)のロッドで乗せ方向の釣りにマッチしたロッドはなかなか無いので、そういうのをお探しの方にはオススメできるロッドです。

あと、フッキングが強く、どうしてもエステルで合わせ切れしてしまう人にも、(ある程度は)ロッドが吸収してくれるので良いかなと思います。

さすがにバスみたいな鬼フッキングする人はカバーしきれませんが(笑)

ソリッドティップのよく曲がるロッドということでゼロヴァージのISS-ULと方向性は似てるかもですが、ISS-ULほどのダルさは感じないです。

ISS-ULの方がティップが固いです。

で・・・このロッドについて良くなかった点は、ずばりグリップ。

まず、エリアロッドの中ではグリップが太めです。

太さはまあ好みの問題でもありますが、良くなかったのはフロントグリップ形状と大きさ。

ツーフィンガーでロッドを持つと、フードも兼ねているフロントグリップ後端の角が中指の側面に当たります。

角が直角の金属パーツで、それがモロに当たるんです。

一日中アイオンを握って釣りをすると、痕が付いて翌日まで黒ずむぐらいには・・・

特別指が太いとか、握り方がおかしいとか、そういうわけではないのですがね。

画像で見比べると・・・

フジSKSSのロッドだとこれぐらい・・・

フジTVSのロッドでこんな感じで・・・

アイオンのアブオリジナルグリップはこう。

グリップが太いためパーツも大きくなり、上2本に比べてグリップの角が出っ張っているのがわかります。

んー、このグリップさえどうにかなってれば、ダメって言えるような欠点は無いんだけど・・・

惜しいよ~アブさん。

初めて自分のロッドのグリップを交換したくなりました。

2021年07月05日

いまさらプロキャスターXその3 マグフォース故障のダイワ病発生と対処

前回の記事でブレーキ力が0.5でも充分ブレーキが掛かると言ったな。

あれは間違いだった。

なんかダイヤルとブレーキ力がちぐはぐなんだよなぁと思いつつもまたナマズ釣りに行ったら、その日はブレーキ力が全てのダイヤルで一定になっていて、更にキャスト時たまーに何かに擦れるような異音も。

あっ、これダイワ病だわ・・・

どうなっているかというと、マグフォースVのマグネットの接着が経年劣化(このリールは20年モノ)で剥がれてしまい、ブレーキダイヤルを回してもブレーキが効きすぎるか効かなさすぎるかで変化しない状態。

スプールをいじったときはまだギリギリ接着が耐えていたようですが、その次の釣行で完全にマグネットが剥がれてしまい、それに従いマグネットホルダーもグラグラになりスプールのローターに接触、異音も発生となっていたようです。

他にもスピニングの逆転などもダイワ病と呼ばれたりしていますが、それは置いといて。

じゃあぶっ壊れちゃったじゃん、どうすればいいの というわけで、直してみました。

というわけで、直してみました。

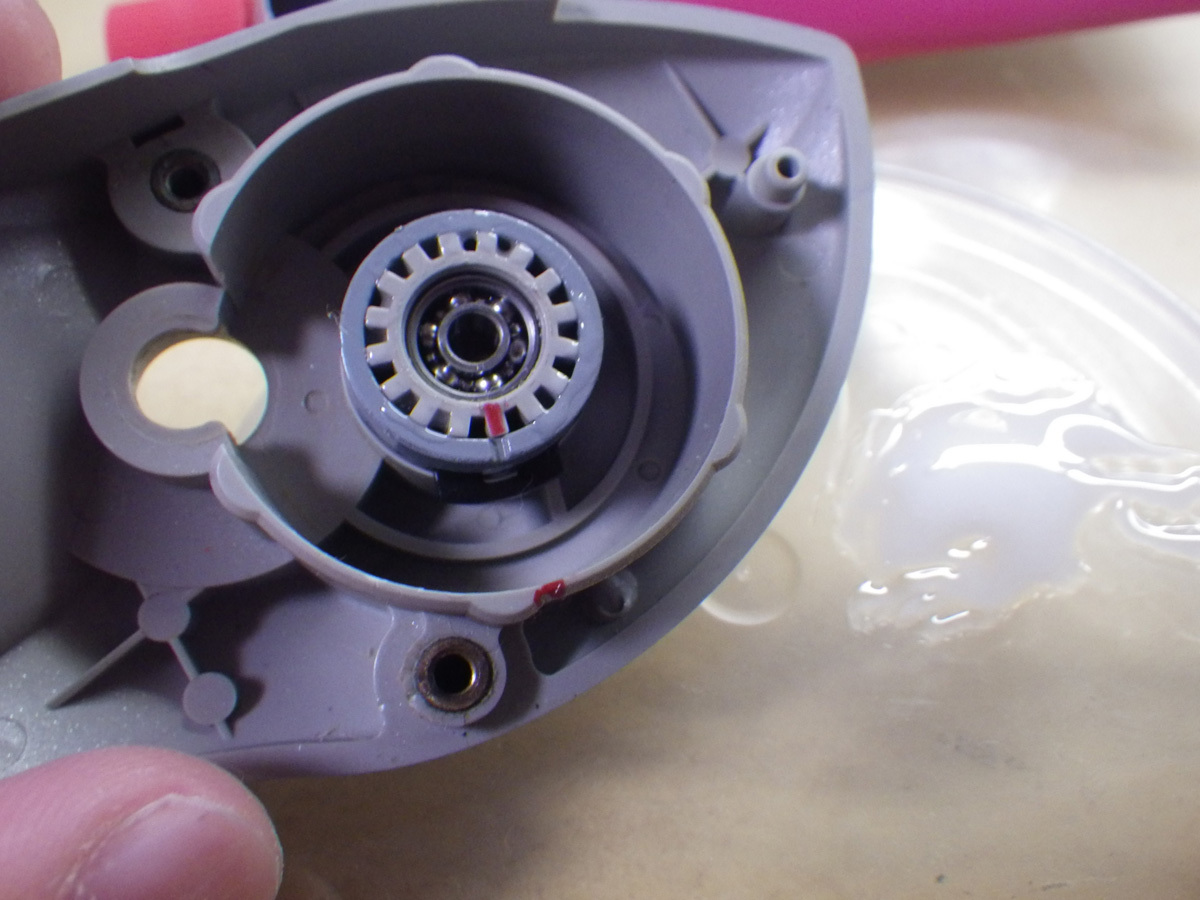

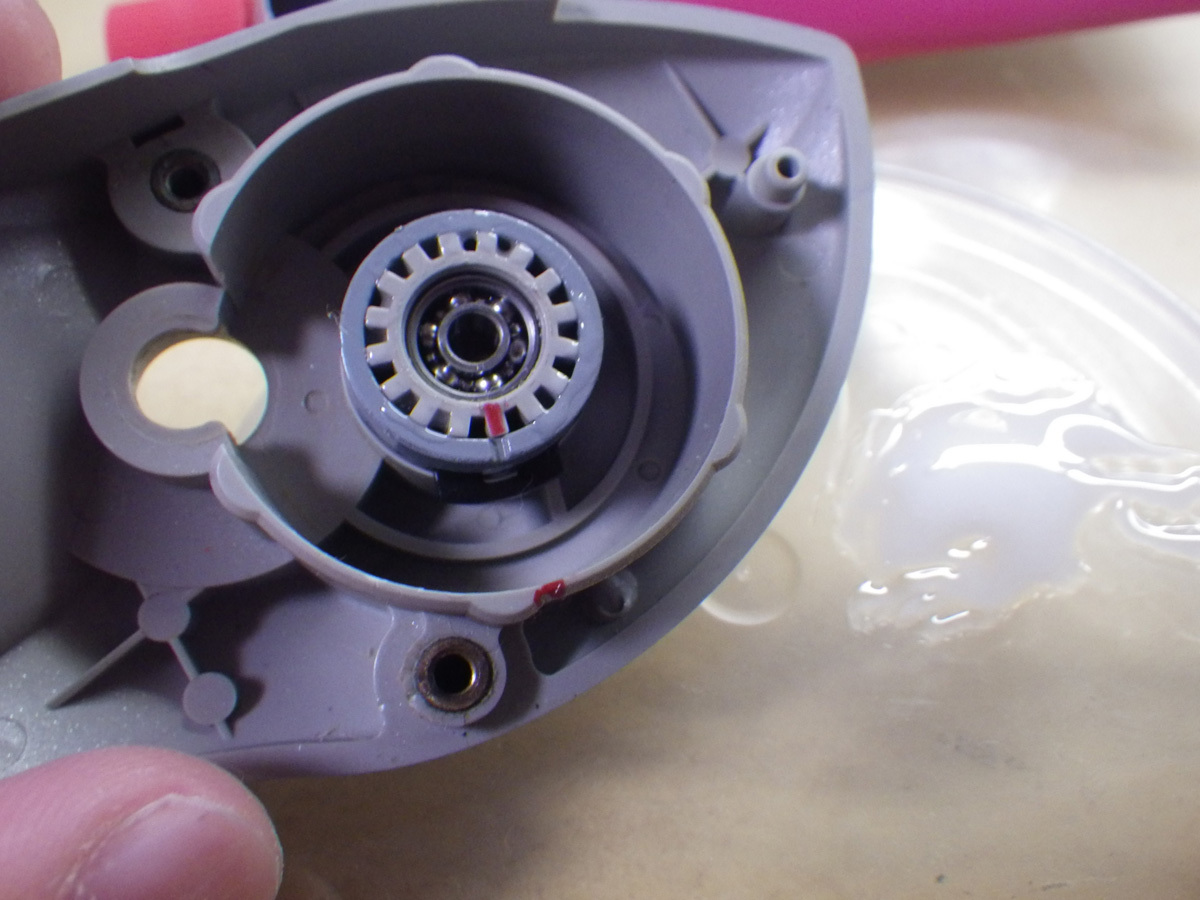

これがマグネットユニットの分解状態。

中央のグレーのリング状の部品が外れたマグネットなんですが、これは本来スプールベアリングの収まっているひだひだの所に接着されていないといけないもの。

まずダイヤルのネジを外し、ダイヤルをパージ。

何でもいいので接着剤を用意。

今回は手元にあった2液性のもので接着。

まず、最初の画像で一番右にある黒いリング状のパーツを、サイドプレートの突起にハマるように装着。接着はしなくていいです。

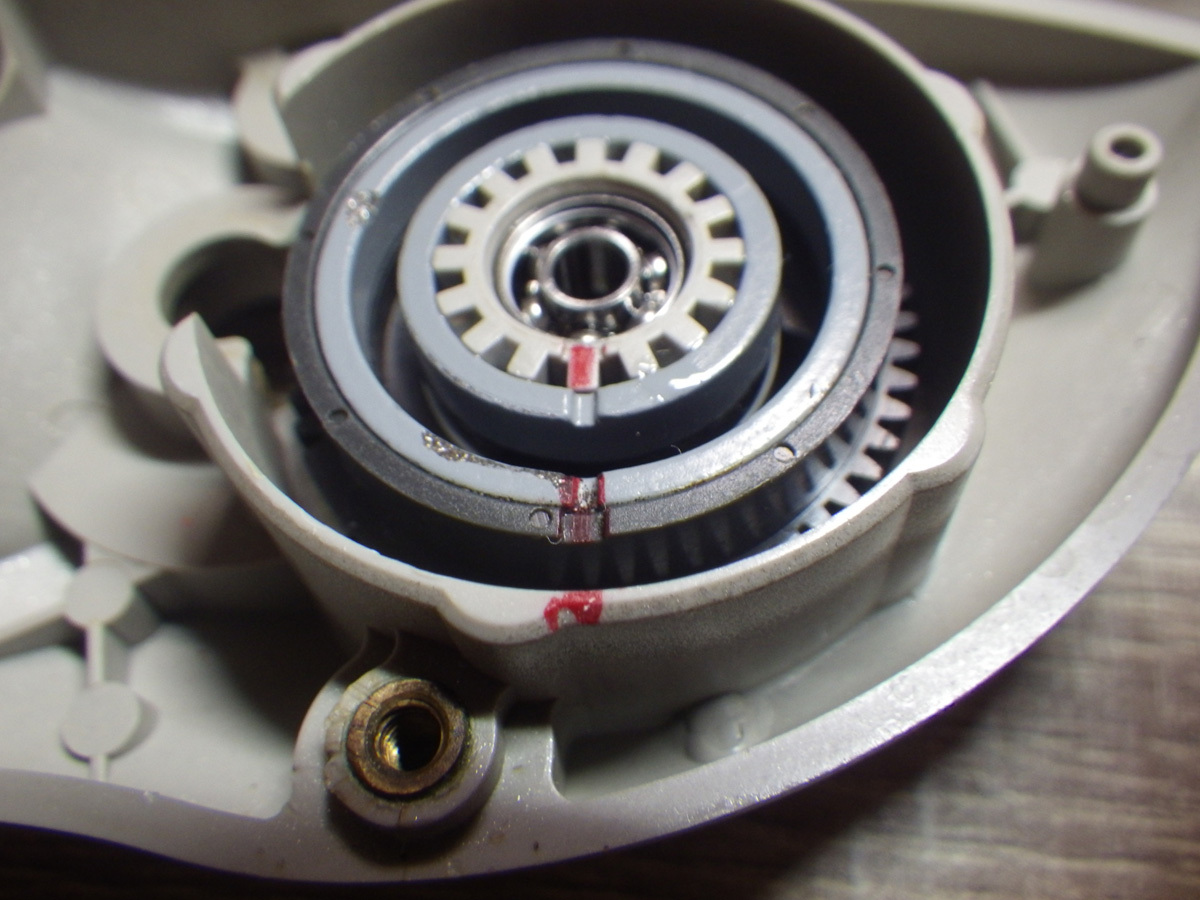

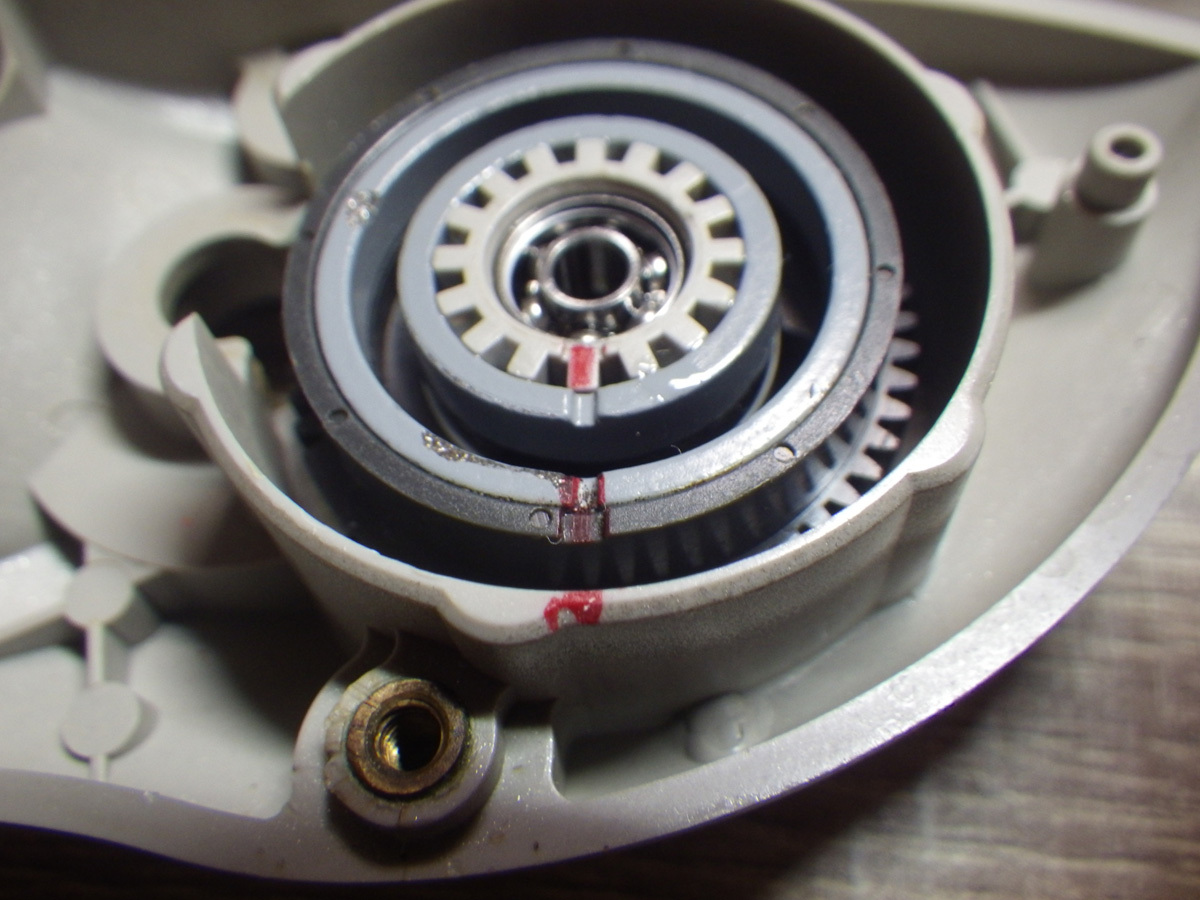

その上にグレーのマグネットを接着していきます。

わかりやすいよう赤ペンで印をつけていますが、ひだひだとマグネットの切り欠きの目印があるところ同士を合わせて接着。

接着剤が硬化する間に、ついでにベアリング交換もしてしまうことに。

ピニオン支持の2つのベアリングがゴリゴリだったので、ミネベアのものを用意していたのです。

まあ外して付けるだけなので特に書くことも無く。

接着が固まってきたら、マグホルダーを付けます。

最初の画像の右側の黒いパーツと形が合うように穴が開いているので、まずそこに合わせてハメこみます。

それからマグネットの切り欠きの位置が合うように回転させます。

赤の目印が付いているように一直線になるようにするのが正解です。

最後にダイヤルを取りつけるんですが・・・

ブレーキが10のMAX状態で取りつけます。

でないとダイヤルとブレーキ力がチグハグになります。

で、組み上げて作業終了。

これで正常なブレーキ設定となったので、マグフォース改造の効果がどうなっているのか今度こそ試せる~。

はやく釣りに行きたい。

しっかし、随分手の掛かるリールだこと。

やったことは・・・

○ハンドル交換&ドラグノブ削り

○サイドプレート側のスプールベアリング追加&スプールのベアリング交換

○ハンドル軸ブッシュをベアリングに交換

○マグフォースVを改造して無印マグフォースへ変更

○ピニオンのベアリングを新品に交換

○マグネットの接着剥がれを修理

やっぱ最初から新しいリール買った方が良かったな

あれは間違いだった。

なんかダイヤルとブレーキ力がちぐはぐなんだよなぁと思いつつもまたナマズ釣りに行ったら、その日はブレーキ力が全てのダイヤルで一定になっていて、更にキャスト時たまーに何かに擦れるような異音も。

あっ、これダイワ病だわ・・・

どうなっているかというと、マグフォースVのマグネットの接着が経年劣化(このリールは20年モノ)で剥がれてしまい、ブレーキダイヤルを回してもブレーキが効きすぎるか効かなさすぎるかで変化しない状態。

スプールをいじったときはまだギリギリ接着が耐えていたようですが、その次の釣行で完全にマグネットが剥がれてしまい、それに従いマグネットホルダーもグラグラになりスプールのローターに接触、異音も発生となっていたようです。

他にもスピニングの逆転などもダイワ病と呼ばれたりしていますが、それは置いといて。

じゃあぶっ壊れちゃったじゃん、どうすればいいの

というわけで、直してみました。

というわけで、直してみました。

これがマグネットユニットの分解状態。

中央のグレーのリング状の部品が外れたマグネットなんですが、これは本来スプールベアリングの収まっているひだひだの所に接着されていないといけないもの。

まずダイヤルのネジを外し、ダイヤルをパージ。

何でもいいので接着剤を用意。

今回は手元にあった2液性のもので接着。

まず、最初の画像で一番右にある黒いリング状のパーツを、サイドプレートの突起にハマるように装着。接着はしなくていいです。

その上にグレーのマグネットを接着していきます。

わかりやすいよう赤ペンで印をつけていますが、ひだひだとマグネットの切り欠きの目印があるところ同士を合わせて接着。

接着剤が硬化する間に、ついでにベアリング交換もしてしまうことに。

ピニオン支持の2つのベアリングがゴリゴリだったので、ミネベアのものを用意していたのです。

まあ外して付けるだけなので特に書くことも無く。

接着が固まってきたら、マグホルダーを付けます。

最初の画像の右側の黒いパーツと形が合うように穴が開いているので、まずそこに合わせてハメこみます。

それからマグネットの切り欠きの位置が合うように回転させます。

赤の目印が付いているように一直線になるようにするのが正解です。

最後にダイヤルを取りつけるんですが・・・

ブレーキが10のMAX状態で取りつけます。

でないとダイヤルとブレーキ力がチグハグになります。

で、組み上げて作業終了。

これで正常なブレーキ設定となったので、マグフォース改造の効果がどうなっているのか今度こそ試せる~。

はやく釣りに行きたい。

しっかし、随分手の掛かるリールだこと。

やったことは・・・

○ハンドル交換&ドラグノブ削り

○サイドプレート側のスプールベアリング追加&スプールのベアリング交換

○ハンドル軸ブッシュをベアリングに交換

○マグフォースVを改造して無印マグフォースへ変更

○ピニオンのベアリングを新品に交換

○マグネットの接着剥がれを修理

やっぱ最初から新しいリール買った方が良かったな

2021年06月28日

いまさらプロキャスターXその2 マグフォースVいじり&カスタム

無事 復活したプロキャスターでナマズ釣りに行きました。

復活したプロキャスターでナマズ釣りに行きました。

まあまあ、きちんと魚は釣れるものの・・・

投げて巻くことは出来るものの・・・

ストレスフリーとはいかず、ラインが浮ついたりバックラッシュしてしまったり。

いや、比較対象が超名機タトゥーラSVなので酷というか、そもそも比較するのがオカシイレベルなのですが・・・

サミングをしっかりすれば防げるものの、もう現代のリールに慣れきってしまった俺は着水サミングだけで釣りがしたい。

どんな状況でトラブルが起きるかはわかっていて・・・

フルキャストするときは問題なし。

近距離に「置きにいく」ようなキャストでバックラッシュ。

これはマグフォースVの特性が悪さをしているようです。

超大雑把に言えば、スプールが高回転するときに強ブレーキ、低回転で弱ブレーキになるというもの。

フルキャストするときと速度の出ないショートキャストでは、同じブレーキ設定なのに同じブレーキ力とはいかないのです。

なので、ナマズ釣りって比較的近距離にキャストすることが多いので、弱いブレーキ力しか働かずバックラッシュ。

どうしたもんかねと思った矢先に思い出す、マグフォースVのチューニング。

というかデチューン。

実は可動式ローターを固定することが出来るのです。

詳しくは他に説明されているブログがいっぱいあるので特に書きませんが・・・

バネを入れ替えて・・・こう。

常にローターが飛び出た状態となり、マグフォースVから無印マグフォースへとデチューン。

赤いパーツもう要らんやんと思ってこの後外した。

約20gのスプールから0.25g軽量化できました。多分あまり効果は無い。

これで常にマグネットのブレーキ力を得られるようになり、ほんの数m程度の「置きにいく」キャストも問題なくこなせるようになりました。

そして意外というか、ほう、そう来るか・・・となったのがブレーキ設定。

こいつのブレーキは0.5刻みで20段階設定できるのですが・・・

まずはブレーキMAXから試していき・・・

おっ、結構ブレーキ強く掛かるやんけ、とどんどん下げていき・・・

気付いたらブレーキ力0.5でした。

これが近距離でトラブル無く置きにいけて、かつ遠投してもそこそこ飛距離の出るバランスの設定。

いや0.5て。

ちなみにサミングをしっかりすれば、ブレーキダイヤルがOFFの状態でも飛ばせます。

そして、常にブレーキが掛かることによりマグフォースVのメリットであった遠投性能は犠牲に。

飛ばしたくても全然飛距離出ねえ。

それはスプールのベアリングが片側カラーなのと、ベアリングもそもそも傷んでいるのが問題ではあるので、ちゃんと回転性能を上げるべく、交換用のベアリングをポチっ。

ワイズクラフトのベアリングをインストール。

サイドプレート側はクリアランスがギチギチで結構しっかりベアリングがハマったので(逆に今度取りだすとき難儀しそう)、スリケンめいたベアリング抑えのパーツは付けませんでした。

スプールシャフトのものも交換。

これでちょっとは回転性能が良くなり、飛距離が出るはず・・・?

そして、プロキャスターがきちんと使えるリールであることがわかったので、今までナマズ釣りに使っていたPENNのスピードシフター2000とポジション交代。

PENNとダイワ・アブはハンドル軸の径が一緒だったということを思い出したので、スピードシフターに付けていた85mmハンドルをプロキャスターに移植。

これで+4BB。ラウンドノブが好きなのでこれはいいね。

ここまでイジってしまうと、中途半端になっている部分も全部カスタムしてしまえという気持ち

も・・・

プロキャスターをいじる時、コイツに金を掛けるぐらいなら最初から中古で安い上位機種買ってしまう方が・・・という考えが頭をよぎったのですが、その通りです。

07メタマグとかリール性能の割に中古相場は安いし、プロキャスターと同世代のチームダイワシリーズなんかもっと安い・・・

まあ、完全に自己満足ですわ。

残るカスタム箇所は、ゴリってるピニオンBBの新品への交換、ハンドル軸のカラーをベアリングへ交換、傷だらけ&軸がむき出しになっているみすぼらしいハンドルナットをロング袋ナットへ交換、といったところでしょうか。

あとはプロキャスターZのパーツを追加して、スタードラグを回転させたときカチカチ音が鳴るようにすることも出来るのですが、見た目に影響しないし音なんてあっても無くてもどうでもいいのでそこはパスかな。

プロキャスターXにここまでする人、なかなかおらんやろ・・・

復活したプロキャスターでナマズ釣りに行きました。

復活したプロキャスターでナマズ釣りに行きました。

まあまあ、きちんと魚は釣れるものの・・・

投げて巻くことは出来るものの・・・

ストレスフリーとはいかず、ラインが浮ついたりバックラッシュしてしまったり。

いや、比較対象が超名機タトゥーラSVなので酷というか、そもそも比較するのがオカシイレベルなのですが・・・

サミングをしっかりすれば防げるものの、もう現代のリールに慣れきってしまった俺は着水サミングだけで釣りがしたい。

どんな状況でトラブルが起きるかはわかっていて・・・

フルキャストするときは問題なし。

近距離に「置きにいく」ようなキャストでバックラッシュ。

これはマグフォースVの特性が悪さをしているようです。

超大雑把に言えば、スプールが高回転するときに強ブレーキ、低回転で弱ブレーキになるというもの。

フルキャストするときと速度の出ないショートキャストでは、同じブレーキ設定なのに同じブレーキ力とはいかないのです。

なので、ナマズ釣りって比較的近距離にキャストすることが多いので、弱いブレーキ力しか働かずバックラッシュ。

どうしたもんかねと思った矢先に思い出す、マグフォースVのチューニング。

というかデチューン。

実は可動式ローターを固定することが出来るのです。

詳しくは他に説明されているブログがいっぱいあるので特に書きませんが・・・

バネを入れ替えて・・・こう。

常にローターが飛び出た状態となり、マグフォースVから無印マグフォースへとデチューン。

赤いパーツもう要らんやんと思ってこの後外した。

約20gのスプールから0.25g軽量化できました。多分あまり効果は無い。

これで常にマグネットのブレーキ力を得られるようになり、ほんの数m程度の「置きにいく」キャストも問題なくこなせるようになりました。

そして意外というか、ほう、そう来るか・・・となったのがブレーキ設定。

こいつのブレーキは0.5刻みで20段階設定できるのですが・・・

まずはブレーキMAXから試していき・・・

おっ、結構ブレーキ強く掛かるやんけ、とどんどん下げていき・・・

気付いたらブレーキ力0.5でした。

これが近距離でトラブル無く置きにいけて、かつ遠投してもそこそこ飛距離の出るバランスの設定。

いや0.5て。

ちなみにサミングをしっかりすれば、ブレーキダイヤルがOFFの状態でも飛ばせます。

そして、常にブレーキが掛かることによりマグフォースVのメリットであった遠投性能は犠牲に。

飛ばしたくても全然飛距離出ねえ。

それはスプールのベアリングが片側カラーなのと、ベアリングもそもそも傷んでいるのが問題ではあるので、ちゃんと回転性能を上げるべく、交換用のベアリングをポチっ。

ワイズクラフトのベアリングをインストール。

サイドプレート側はクリアランスがギチギチで結構しっかりベアリングがハマったので(逆に今度取りだすとき難儀しそう)、スリケンめいたベアリング抑えのパーツは付けませんでした。

スプールシャフトのものも交換。

これでちょっとは回転性能が良くなり、飛距離が出るはず・・・?

そして、プロキャスターがきちんと使えるリールであることがわかったので、今までナマズ釣りに使っていたPENNのスピードシフター2000とポジション交代。

PENNとダイワ・アブはハンドル軸の径が一緒だったということを思い出したので、スピードシフターに付けていた85mmハンドルをプロキャスターに移植。

これで+4BB。ラウンドノブが好きなのでこれはいいね。

ここまでイジってしまうと、中途半端になっている部分も全部カスタムしてしまえという気持ち

も・・・

プロキャスターをいじる時、コイツに金を掛けるぐらいなら最初から中古で安い上位機種買ってしまう方が・・・という考えが頭をよぎったのですが、その通りです。

07メタマグとかリール性能の割に中古相場は安いし、プロキャスターと同世代のチームダイワシリーズなんかもっと安い・・・

まあ、完全に自己満足ですわ。

残るカスタム箇所は、ゴリってるピニオンBBの新品への交換、ハンドル軸のカラーをベアリングへ交換、傷だらけ&軸がむき出しになっているみすぼらしいハンドルナットをロング袋ナットへ交換、といったところでしょうか。

あとはプロキャスターZのパーツを追加して、スタードラグを回転させたときカチカチ音が鳴るようにすることも出来るのですが、見た目に影響しないし音なんてあっても無くてもどうでもいいのでそこはパスかな。

プロキャスターXにここまでする人、なかなかおらんやろ・・・

2021年06月16日

いまさらプロキャスターX103HL

バス・トラウトの釣りでは、割りとオールドタックル文化というものが根付いています。

リールで言えばアンバサダーやカーディナル、ミッチェルなどなど。

現代のリールとはまた一味違うデザイン、アトモスフィアが人を惹きつけるのでしょう。

あるいは当時の思い出も。

ところで、オールドタックルの「オールド」の定義とは?

およそ80年代以前のものはオールドと呼ばれているような気がするのですが・・・

思えば、インターネットを介してあれこれし始めたころ、00年代前半には既に80年代の釣り具をオールドと呼んでいたと思います。

時の開きは20年。

当時のオッサン共のオールド・グッド・デイズが80年代。

では。

2021年となった現在から20年前である2000年前後のものはオールドではないのか?

相対的にオールドと言っても良いのではないか?

というわけで、今オッサンになった俺が20年前に使っていた相対的オールドベイトリール、プロキャスターXの話です。

確か小学生か中学生の頃、新年のお年玉を握りしめ買いに行ったリールだったと思います。

世はバスブーム只中。

人気のルアーは手に入らず、プレミア販売がされていた時代。

メガバスルアーなんかは入手困難の筆頭で、若い人には信じられないと思いますがラッキークラフトですらプレミアが付いていました。

ですが、プロキャスターを購入した時に一緒にポップXを購入できました。

売ってないのでは?いったいどういうこと?

カラクリはこうです。

その店では、1万円以上の商品を買った客に「メガバスルアーの購入権利」を付けていたのでした。

プロキャスターは1万2000円ぐらいだったので、見事購入権利を入手。

ショーケースの中に並んでいたポップX(ルアー自体は定価売り)も買うことができたのでした。

そのポップXはいまだに持っています。

それは置いといて、プロキャスターX。

スペックはこんな感じ。

ギア比:6.3

ハンドル1回転の巻き上げ実測で62cm

最大ドラグ力3kg(結構弱い)

自重235g

ベアリング3/1

ラインキャパ12ポンド110mぐらい

マグフォースV

スピードシャフト

スーパーメタルフレーム

スプール重量実測19.6g

これに加え自分のは左ハンドルなので、当時ダイワが売りだしていたグリッピングレフトというモデルでした。

定価は16,000円。

グレードがひとつ上のプロキャスターZで定価21,000円。

XとZの違いはベアリングが1個増えるのとドラグのクリック音だけ。

XもZも基本的な作りは一緒なので、実質今のタトゥーラやSLXと同クラスと思ってもらえれば。

それを考えると、今のリールってスゲーですわ・・・

少年時代を共に過ごしたリールとして、さぞかし華やかな戦績があるのかと思いきや、全く活躍機会は無し。

釣りが好きだったといっても小~中学生が一人で遠出なんて親が許さず、バス釣りは親に連れて行ってもらって年10回ほどしか行っていなかったと思います。

中学2年ごろから地元でバスが溜まっている場所を発見してよく行くようになったのですが、スピニングタックルしか持っていきませんでした。

そして高校時代はDTMにハマり、釣りはほとんど行かず。

年10回も行かなかったはず。

ところが大学で釣りサークルに入って一転。

そのまま人生を狂わせてしまったのですが、まあそれはどうでもいいや。

で、大学に入ったころにはプロキャスターなんておもちゃみたいなリールは時代遅れで、スコーピオンやTD-Z、初代レボなど買って使っていたため、本当にプロキャスターに出番はありませんでした。

海釣りにも行き始めたころ、カワハギやアジなど船釣りのリールとしてちょっと使った程度。

その後は使うことなく、リールのライン巻き替えの時に一時的にラインを巻いたり、ラインをひっくり返すときに使ったり。

しかし海で使ったあとシャワー程度は掛けていましたが、まあこんな時代のリールなので当然塩害でやられゴリゴリに・・・

そのまま放置されていたのですが・・・

思うところありフルオーバーホールすることと相成りました。

まずはパパッと分解。

グリッピングレフトのデザイン上、ハンドル軸がリール後方にあるためレベルワインドのギアまで2個のギアを中継させています。

メインギアを外すとこんな感じ。

パーツ多いな!

重く頑丈なメタルフレーム。

3個のベアリングの位置は結構ユニークで、ピニオンの支持に2つとスプールシャフトに1つ。

普通なら、飛距離に関係するスプールシャフトに真っ先に2つを当てるべきところですが・・・?

ご覧の通りです。

ピニオンを2つのベアリングで支えるという構造は、今のシマノで言えばX-SHIP、ダイワで言えばハイパーダブルサポートとして売り出されているものですが・・・

こんな昔の下位機種で既にやっちゃってたんですよね。

なんでプロキャスターがこんなベアリング配置なのか謎ですけど。ホント。

ちなみに同世代の下位機種トライフォースZも同じ3ベアリングなんですが、ハンドル軸、スプール片側、ピニオンというこれまた謎配置。

限られたベアリングをどこに配置するのがいいのか探ってたんですかね?

日本製。

新しいグリスとオイルで組み上げ。

ベアリングは死んでゴリゴリだったけど、洗浄して回るようにしてからグリスインして誤魔化した。

ちなみに、もしいずれベアリングを交換しようと思った時のためにメモ。

サイドプレート側スプールカラー・ハンドル軸カラーもベアリングに変更可能。

ベアリングサイズ

830 3x8x4 スプール

1150 5x11x4 スプール

850ZZ 5x8x2.5 ピニオン

1280ZZ 8x12x3.5 ピニオン

950ZZ 5x9x3 ハンドル軸

で、組み上げたのがこの記事の最初の画像なわけですが・・・

何か違う?

うん、そうだね。

ハンドルがどうしても安っぽくて気になったので、余ってたパーツを組み合わせて80mmクランクハンドルを装着。

タトゥーラの純正ハンドルが余ってたんだけど、クランクハンドルのためスタードラグが干渉。

なので当たる部分を適当にヤスリで削って・・・

こう。

まあ・・・ちょっとカラーがマッチしてないけど・・・ええやろ。

ハンドルノブはベアリングの余りが無いためカラーを使ったけど、ここを4BB化することも可能。

なのでプロキャスターXは最大で9BBまで増設可能というわけです。

したところで・・・うーん、どうなんだろうね。

ちなみにハンドル軸が長すぎて袋ナットが使えず、こう止めるしかなかった。

ちょっと見栄え悪いけど・・・仕方ない。

リテーナーを止めるネジも長いのしか無くって、思いっきりハンドルを貫通。

ドラグには干渉してないし、まあええやろ・・・

まあでも、これでひとまず使える状態として完成。

PE4号巻いてナマズから投入かな・・・

思ったより使えるじゃんってんなら、新品のベアリングを入れてもいいかもね。

リールで言えばアンバサダーやカーディナル、ミッチェルなどなど。

現代のリールとはまた一味違うデザイン、アトモスフィアが人を惹きつけるのでしょう。

あるいは当時の思い出も。

ところで、オールドタックルの「オールド」の定義とは?

およそ80年代以前のものはオールドと呼ばれているような気がするのですが・・・

思えば、インターネットを介してあれこれし始めたころ、00年代前半には既に80年代の釣り具をオールドと呼んでいたと思います。

時の開きは20年。

当時のオッサン共のオールド・グッド・デイズが80年代。

では。

2021年となった現在から20年前である2000年前後のものはオールドではないのか?

相対的にオールドと言っても良いのではないか?

というわけで、今オッサンになった俺が20年前に使っていた相対的オールドベイトリール、プロキャスターXの話です。

確か小学生か中学生の頃、新年のお年玉を握りしめ買いに行ったリールだったと思います。

世はバスブーム只中。

人気のルアーは手に入らず、プレミア販売がされていた時代。

メガバスルアーなんかは入手困難の筆頭で、若い人には信じられないと思いますがラッキークラフトですらプレミアが付いていました。

ですが、プロキャスターを購入した時に一緒にポップXを購入できました。

売ってないのでは?いったいどういうこと?

カラクリはこうです。

その店では、1万円以上の商品を買った客に「メガバスルアーの購入権利」を付けていたのでした。

プロキャスターは1万2000円ぐらいだったので、見事購入権利を入手。

ショーケースの中に並んでいたポップX(ルアー自体は定価売り)も買うことができたのでした。

そのポップXはいまだに持っています。

それは置いといて、プロキャスターX。

スペックはこんな感じ。

ギア比:6.3

ハンドル1回転の巻き上げ実測で62cm

最大ドラグ力3kg(結構弱い)

自重235g

ベアリング3/1

ラインキャパ12ポンド110mぐらい

マグフォースV

スピードシャフト

スーパーメタルフレーム

スプール重量実測19.6g

これに加え自分のは左ハンドルなので、当時ダイワが売りだしていたグリッピングレフトというモデルでした。

定価は16,000円。

グレードがひとつ上のプロキャスターZで定価21,000円。

XとZの違いはベアリングが1個増えるのとドラグのクリック音だけ。

XもZも基本的な作りは一緒なので、実質今のタトゥーラやSLXと同クラスと思ってもらえれば。

それを考えると、今のリールってスゲーですわ・・・

少年時代を共に過ごしたリールとして、さぞかし華やかな戦績があるのかと思いきや、全く活躍機会は無し。

釣りが好きだったといっても小~中学生が一人で遠出なんて親が許さず、バス釣りは親に連れて行ってもらって年10回ほどしか行っていなかったと思います。

中学2年ごろから地元でバスが溜まっている場所を発見してよく行くようになったのですが、スピニングタックルしか持っていきませんでした。

そして高校時代はDTMにハマり、釣りはほとんど行かず。

年10回も行かなかったはず。

ところが大学で釣りサークルに入って一転。

そのまま人生を狂わせてしまったのですが、まあそれはどうでもいいや。

で、大学に入ったころにはプロキャスターなんておもちゃみたいなリールは時代遅れで、スコーピオンやTD-Z、初代レボなど買って使っていたため、本当にプロキャスターに出番はありませんでした。

海釣りにも行き始めたころ、カワハギやアジなど船釣りのリールとしてちょっと使った程度。

その後は使うことなく、リールのライン巻き替えの時に一時的にラインを巻いたり、ラインをひっくり返すときに使ったり。

しかし海で使ったあとシャワー程度は掛けていましたが、まあこんな時代のリールなので当然塩害でやられゴリゴリに・・・

そのまま放置されていたのですが・・・

思うところありフルオーバーホールすることと相成りました。

まずはパパッと分解。

グリッピングレフトのデザイン上、ハンドル軸がリール後方にあるためレベルワインドのギアまで2個のギアを中継させています。

メインギアを外すとこんな感じ。

パーツ多いな!

重く頑丈なメタルフレーム。

3個のベアリングの位置は結構ユニークで、ピニオンの支持に2つとスプールシャフトに1つ。

普通なら、飛距離に関係するスプールシャフトに真っ先に2つを当てるべきところですが・・・?

ご覧の通りです。

ピニオンを2つのベアリングで支えるという構造は、今のシマノで言えばX-SHIP、ダイワで言えばハイパーダブルサポートとして売り出されているものですが・・・

こんな昔の下位機種で既にやっちゃってたんですよね。

なんでプロキャスターがこんなベアリング配置なのか謎ですけど。ホント。

ちなみに同世代の下位機種トライフォースZも同じ3ベアリングなんですが、ハンドル軸、スプール片側、ピニオンというこれまた謎配置。

限られたベアリングをどこに配置するのがいいのか探ってたんですかね?

日本製。

新しいグリスとオイルで組み上げ。

ベアリングは死んでゴリゴリだったけど、洗浄して回るようにしてからグリスインして誤魔化した。

ちなみに、もしいずれベアリングを交換しようと思った時のためにメモ。

サイドプレート側スプールカラー・ハンドル軸カラーもベアリングに変更可能。

ベアリングサイズ

830 3x8x4 スプール

1150 5x11x4 スプール

850ZZ 5x8x2.5 ピニオン

1280ZZ 8x12x3.5 ピニオン

950ZZ 5x9x3 ハンドル軸

で、組み上げたのがこの記事の最初の画像なわけですが・・・

何か違う?

うん、そうだね。

ハンドルがどうしても安っぽくて気になったので、余ってたパーツを組み合わせて80mmクランクハンドルを装着。

タトゥーラの純正ハンドルが余ってたんだけど、クランクハンドルのためスタードラグが干渉。

なので当たる部分を適当にヤスリで削って・・・

こう。

まあ・・・ちょっとカラーがマッチしてないけど・・・ええやろ。

ハンドルノブはベアリングの余りが無いためカラーを使ったけど、ここを4BB化することも可能。

なのでプロキャスターXは最大で9BBまで増設可能というわけです。

したところで・・・うーん、どうなんだろうね。

ちなみにハンドル軸が長すぎて袋ナットが使えず、こう止めるしかなかった。

ちょっと見栄え悪いけど・・・仕方ない。

リテーナーを止めるネジも長いのしか無くって、思いっきりハンドルを貫通。

ドラグには干渉してないし、まあええやろ・・・

まあでも、これでひとまず使える状態として完成。

PE4号巻いてナマズから投入かな・・・

思ったより使えるじゃんってんなら、新品のベアリングを入れてもいいかもね。

2021年05月17日

PENN スピードシフター2000 インプレなどのお話

遡ること今から5年前に手に入れたPENNのベイトリールのネタです。

いま

さら

手に入れたときの記事↓

その後スプールとスプール軸が分離破損してしまうトラブルに見舞われましたが・・・↓

2液の接着剤でなんとかくっつけてみました。

正直、シャフトとスプールの穴にたいした隙間もないので接着剤が上手く強度を発揮してくれるか謎でしたが、今の所なんとか使えています。

ナマズ釣りのPE4号ドラグフルロックで魚釣れてるんだし、多分これで大丈夫でしょう。

肝心の使い心地はと言うと、ナマズ釣りに使ってるんですがまずキャストフィールが意外にも良い。

B級リール、オールドリールにありがちな、そもそも飛距離が出ないとか、ブレーキを弱めるとバックラッシュの嵐とか、そんなことは全くなく。

軽いルアーやピッチングはさすがに苦手ですが、10gあればオーバーヘッドでスッと飛んで行き、15gあればサイド、バックハンドのコンパクトな振りでも飛ばせます。

ただしナイトゲームであることと、ナマズって遠投しないじゃんってことでマグネットブレーキの設定は常にMAX。

MAXだからと言って強すぎることはなく、スッと伸びてちょうどいいぐらいですかね。

遠投しようとするとちょっとブレーキ設定がシビアかな。風が吹くだけですぐ影響受けるし。

パーミング性は手の小さな自分でもまあ問題はなく、特に気になるような形ではないはず。

パカパカする広大なサムレストがしっかりリールを保持するのに役立ちます。

サムレストが開閉するリール、一時期どこのメーカーからも出てたけどあれどういうブームだったの?どこが最初?

ルアーの巻き心地は特に気になる点もなく良好。

樹脂ボディだけどナマズで使う分には大丈夫かな。

ただしこのリールの特徴でもある2スピード、これがちょっと・・・いや、かなり微妙。

ローギアが2:1、ハイギアが6:1の2スピードなわけですが、切り替えはオートマチック。

負荷に応じて、強い負荷が掛かればローギアに切り替わります。

一応、ハンドルとドラグノブの間にあるスピードシフターノブでどれぐらいの負荷で切り替わるかの強弱調整はできますが、ぶっちゃけ2:1のギア比なんてハンドル1回転で20cm程度しか巻けないわけで、ルアー釣りをする分には全くもって使用する必要のない死に機能なわけです。

いや、それ以外の釣りでもこのサイズのベイトリールで2:1のギア比が必要になる釣りなんて思いつかんのですが・・・

なので、普段はスピードシフターノブをガン締めして常時ハイギアのみで使っています。

いや、ハイギアだけ使おうというつもりではあるんですが・・・

ナマズを掛けて、寄せて、さあ抜きあげようとするときに・・・なんか、全然巻けない感じがするんですよ。

なので、巻いたつもりが想定より巻き切れておらず抜き上げ失敗したり・・・

最初は慣れないリールと夜釣りで距離感が狂ったのかなと思っていたのですが。

よく考えたら、巻けないってこれ、ローギアに切り替わっとるやんけ!

なので、ノブを限界まで締めても1.5~2キロぐらいの負荷でローギアになっちゃうようです。

とんだポンコツリールだぜ!

ま、それぐらいのポンコツさがいいんだけどな!

2スピードリールなんてこれが初めてなので、バラしたら元に戻す自信が無い。

ギアの内側にギアがある遊星ギア構造で、これで変速。

ドラグワッシャーはカーボンで、PENNらしくスムーズな滑りとストップ力。

サムバーとプッシュボタンの両方があり、フリッピングスイッチまであるため、クラッチ周りはやや複雑。

この複雑なクラッチまわりというのも若干難があります。

先述したスプール破壊事件も、サムバーの下にフリッピングスイッチが付いているというユニークながらも迷惑な構造が引き起こしたわけですが・・・

このあたりの作りに難があり、たまーに、それでも一晩ナマズ釣りをしていると何回も、半クラッチ状態になってしまうのです。

キャストして、ガン!と止まれば良い方で、キャスト中にピニオンが降りてきてしまい、ギャーーー!とスプールとピニオンが接触。

今はまだいいですが、このままではいずれピニオンが削れて使い物にならなくなるでしょう。

パーツ調達が全く期待できないリールなので、そうなったらもうおしまいですね。

PENNといえばソルトウォーターのスピニングと両軸というイメージで、こういった小型ベイトリールはあまり力を入れていなかった印象ですが・・・

ドノーマルなベイトではなく、2スピードリールを投入してくるあたり、面白いメーカーです。

現代のリールと比べてしまうと、そりゃポンコツではありますが・・・

ちゃんと釣りが「わかっている」メーカーだからなのか?

製造した日本メーカーが「わかっている」ところだったか?

投げて巻くことに関しては、意外なほどしっかりしたリールという印象です。

ちなみにこのリールについて調べてみてわかったことは、1989年発売と、5:1ギアのシングルスピードになっている1000番という姉妹機も存在するらしいということ。

1989年と言えば、ダイワならジウジアーロデザインのTD-1Hi、2Hiが出た頃。

タカさんの釣り道具箱参照。

チームダイワのネームの初出らしく、インフィニットストッパー搭載で、私のイメージでは完全に「現代」のリールの礎って感じ。

シマノはこの時点ではパッとしてないですが(失礼)、2年後には同じく「現代的」なバンタムスコーピオンが、3年後にはついに赤メタが出てくることを考えると・・・

小型ベイトリールの分野でPENNが覇権争いなんてのは、夢のまた夢だったかな~。

いま

さら

手に入れたときの記事↓

2016/09/19

久しぶりのリールネタです。今回の物は、ペンリールのバス用サイズベイトリール「PENN 2000 TWO SPEED」ナニコレ見たことねえ、って思わず買っちゃいました。ちょっとした青物用プラグよりは安かった。傷は全くなく、コレクションにばっちりかな。いやそのうち使いたいけど。いかにも80年代な黒い樹脂ボ…

その後スプールとスプール軸が分離破損してしまうトラブルに見舞われましたが・・・↓

2019/07/19

今年もICAST(アメリカのフィッシングショー)が終わり、各社新製品が発表されましたねー。PENN党員の一人として、今年のPENNの新製品は何が来るかなーってやきもきしてました。でも、主力のラインナップはどのリールもモデルチェンジするにはまだ早いな、と思っていたので、全く新しい注目モデルが出るか、大した目玉…

2液の接着剤でなんとかくっつけてみました。

正直、シャフトとスプールの穴にたいした隙間もないので接着剤が上手く強度を発揮してくれるか謎でしたが、今の所なんとか使えています。

ナマズ釣りのPE4号ドラグフルロックで魚釣れてるんだし、多分これで大丈夫でしょう。

肝心の使い心地はと言うと、ナマズ釣りに使ってるんですがまずキャストフィールが意外にも良い。

B級リール、オールドリールにありがちな、そもそも飛距離が出ないとか、ブレーキを弱めるとバックラッシュの嵐とか、そんなことは全くなく。

軽いルアーやピッチングはさすがに苦手ですが、10gあればオーバーヘッドでスッと飛んで行き、15gあればサイド、バックハンドのコンパクトな振りでも飛ばせます。

ただしナイトゲームであることと、ナマズって遠投しないじゃんってことでマグネットブレーキの設定は常にMAX。

MAXだからと言って強すぎることはなく、スッと伸びてちょうどいいぐらいですかね。

遠投しようとするとちょっとブレーキ設定がシビアかな。風が吹くだけですぐ影響受けるし。

パーミング性は手の小さな自分でもまあ問題はなく、特に気になるような形ではないはず。

パカパカする広大なサムレストがしっかりリールを保持するのに役立ちます。

サムレストが開閉するリール、一時期どこのメーカーからも出てたけどあれどういうブームだったの?どこが最初?

ルアーの巻き心地は特に気になる点もなく良好。

樹脂ボディだけどナマズで使う分には大丈夫かな。

ただしこのリールの特徴でもある2スピード、これがちょっと・・・いや、かなり微妙。

ローギアが2:1、ハイギアが6:1の2スピードなわけですが、切り替えはオートマチック。

負荷に応じて、強い負荷が掛かればローギアに切り替わります。

一応、ハンドルとドラグノブの間にあるスピードシフターノブでどれぐらいの負荷で切り替わるかの強弱調整はできますが、ぶっちゃけ2:1のギア比なんてハンドル1回転で20cm程度しか巻けないわけで、ルアー釣りをする分には全くもって使用する必要のない死に機能なわけです。

いや、それ以外の釣りでもこのサイズのベイトリールで2:1のギア比が必要になる釣りなんて思いつかんのですが・・・

なので、普段はスピードシフターノブをガン締めして常時ハイギアのみで使っています。

いや、ハイギアだけ使おうというつもりではあるんですが・・・

ナマズを掛けて、寄せて、さあ抜きあげようとするときに・・・なんか、全然巻けない感じがするんですよ。

なので、巻いたつもりが想定より巻き切れておらず抜き上げ失敗したり・・・

最初は慣れないリールと夜釣りで距離感が狂ったのかなと思っていたのですが。

よく考えたら、巻けないってこれ、ローギアに切り替わっとるやんけ!

なので、ノブを限界まで締めても1.5~2キロぐらいの負荷でローギアになっちゃうようです。

とんだポンコツリールだぜ!

ま、それぐらいのポンコツさがいいんだけどな!

2スピードリールなんてこれが初めてなので、バラしたら元に戻す自信が無い。

ギアの内側にギアがある遊星ギア構造で、これで変速。

ドラグワッシャーはカーボンで、PENNらしくスムーズな滑りとストップ力。

サムバーとプッシュボタンの両方があり、フリッピングスイッチまであるため、クラッチ周りはやや複雑。

この複雑なクラッチまわりというのも若干難があります。

先述したスプール破壊事件も、サムバーの下にフリッピングスイッチが付いているというユニークながらも迷惑な構造が引き起こしたわけですが・・・

このあたりの作りに難があり、たまーに、それでも一晩ナマズ釣りをしていると何回も、半クラッチ状態になってしまうのです。

キャストして、ガン!と止まれば良い方で、キャスト中にピニオンが降りてきてしまい、ギャーーー!とスプールとピニオンが接触。

今はまだいいですが、このままではいずれピニオンが削れて使い物にならなくなるでしょう。

パーツ調達が全く期待できないリールなので、そうなったらもうおしまいですね。

PENNといえばソルトウォーターのスピニングと両軸というイメージで、こういった小型ベイトリールはあまり力を入れていなかった印象ですが・・・

ドノーマルなベイトではなく、2スピードリールを投入してくるあたり、面白いメーカーです。

現代のリールと比べてしまうと、そりゃポンコツではありますが・・・

ちゃんと釣りが「わかっている」メーカーだからなのか?

製造した日本メーカーが「わかっている」ところだったか?

投げて巻くことに関しては、意外なほどしっかりしたリールという印象です。

ちなみにこのリールについて調べてみてわかったことは、1989年発売と、5:1ギアのシングルスピードになっている1000番という姉妹機も存在するらしいということ。

1989年と言えば、ダイワならジウジアーロデザインのTD-1Hi、2Hiが出た頃。

タカさんの釣り道具箱参照。

チームダイワのネームの初出らしく、インフィニットストッパー搭載で、私のイメージでは完全に「現代」のリールの礎って感じ。

シマノはこの時点ではパッとしてないですが(失礼)、2年後には同じく「現代的」なバンタムスコーピオンが、3年後にはついに赤メタが出てくることを考えると・・・

小型ベイトリールの分野でPENNが覇権争いなんてのは、夢のまた夢だったかな~。